Améliorer les stratégies individuelles et collectives pour améliorer la sécurité… Dr. Michel BASS, directeur de l’AFRESC SEMINAIRE AIR-FORMATION 20 septembre 2011

Améliorer les stratégies individuelles et collectives pour améliorer la sécurité…

Dr. Michel BASS, directeur de l’AFRESC

SEMINAIRE AIR-FORMATION 20 septembre 2011

Mon propos est de mieux situer la responsabilité de l’individu dans les actes, les pratiques qu’il a à accomplir dans le cadre de son exercice professionnel. Afin d’atteindre les objectifs que l’entreprise pour laquelle on travaille se fixe (entreprise qui peut se résumer à une personne, par exemple dans le cas du médecin libéral), chacun d’entre nous prend une part active. Cette part dépend d’éléments extérieurs (règles, obligations, attentes des clients, etc.) aussi bien que de contraintes internes (ce que chacun pense, ressent, veut, se fixe comme objectifs personnels, etc.). Par l’analyse de ces différents types de contraintes ou d’opportunités, il est possible d’en tirer des conclusions en termes de management et de stratégies d’amélioration des pratiques, en termes de la place que l’individu occupe ou devrait occuper dans le processus de production.

Cette question qui semble traverser la réflexion sur la sécurité aérienne avec une acuité sans cesse renouvelée traverse évidemment mon propre champ de compétence et l’incursion que je ferai dans votre domaine ne me servira qu’à introduire et illustrer mon propos théorique et méthodologique.

Je lis assez régulièrement le site web www.securiteaerienne.com L’analyse faite par son auteur Amine MECIFI de l’accident du vol Air France m’a particulièrement intéressé. En effet, ce dernier écrit le 6 juillet 2011 « Air France 447 - Faut-il Tirer sur le Copilote ? » : Si c’est le pilote qui a planté l’Airbus, on ne devrait pas faire de résistance psychologique devant les faits. Il rajoute plus loin : D’ailleurs, comme on le dit souvent, 70% des accidents sont dus à des erreurs humaines. Un de plus ou un de moins, hein ? D’ailleurs, remarquez un truc : sur la planète Mars, il n’y pas d’humains, il y a pas d’accidents. Pensez-bien à la planète mars : ils sont où les 30% d’accidents qui ne seraient pas dus à des humains ? En fait, vous pouvez analyser les rapports d’accident sur tout le matériel qui est tombé ces dernières décennies, il y a pas un seul cas où on ne peut pas trouver un ou des humains qui par leur action ou leur inaction n’ont pas provoqué / permis / favorisé l’accident. Il serait plus adapté de parler de 100% de responsabilité humaine dans les cas d’accidents aériens.

Mais parlons un peu des faits, tels que décrits par cet auteur. Précisons que je ne suis absolument pas spécialiste de ces faits et que je n’argumente pas sur le fond, sur la réalité ou sur la vérité des faits, mais sur le sens théorique et pratique qu’ils m’ont inspiré.

Dans l’analyse de cet accident, 2 séries de données entrent en concurrence d’interprétation : les données humaines (les enregistrements des voix des pilotes) et les données mécaniques (les transcriptions des mesures des appareils embarqués). Les données humaines sont elles-mêmes l’analyse faite in vivo, en temps réel, par les pilotes, des données mécaniques. On s’aperçoit que le pilote réagit plus qu’il n’agit face aux informations de ses instruments et ses essais infructueux de « redresser » la situation se heurtent à l’action automatisée de la machine, au point d’être une sorte de lutte de David contre Goliath. Incriminer le facteur humain me semble relativement tautologique : les données instrumentales sont interprétées par l’humain qui vient interagir avec les systèmes automatiques. Les systèmes automatiques sont eux-mêmes conçus par des humains et régulent, même contre sa volonté, les actions du pilote. Un peu comme 2001 l’odyssée de l’espace, mais sans avoir le temps de débrancher Big Brother.

On peut résumer le tableau de la manière suivante

- Un premier humain agit en élaborant et construisant des machines automatisées.

- Cette machine exécute des ordres de manière automatique. Elle n’agit pas à proprement parler, c’est-à-dire qu’elle n’élabore pas sa réponse. Son mode d’action relève d’un mécanisme assimilable au réflexe chez l’humain.

- La machine dépend d’informations qui pour l’essentiel sont automatisées.

- Un second humain surveille la machine et tente d’interagir avec elle. Ou plus exactement de réintroduire de l’action dans l’automatisme. C’est-à-dire qu’il tente de dire à un moment ou un autre à la machine qu’elle se trompe, ou, au contraire, renforce les réactions de la machine en interprétant les mêmes données que la machine sans pouvoir contrôler la véracité des données. Le second humain, contrairement à la machine a un cerveau qui possède un cortex, c’est-à-dire qu’il est capable d’agir, de dépasser des actes purement réflexes.

C’est cette capacité d’intelligence qui semble poser problème : une machine est plus sûre, dans les process industriels, parce que les acteurs ne peuvent pas prendre d’initiative…

C’est ainsi que, dans le but d’augmenter l’efficacité – dont les machines sont censées faire preuve – ou de réduire le risque – que les machines et les procédures sont censées permettre d’éviter – les managers tentent de placer l’humain en situation de dépendre des machines, puis in fine à le mettre au service de la machine. Pensez-vous qu’un pilote « à l’ancienne » c’est-à-dire dont les initiatives ne seraient pas entravées, aurait planté AF 447 ?

Nous sommes en présence de process qui, de fait, cherchent à annihiler la capacité d’intervention des personnes tout en leur imputant dans le même temps l’origine des problèmes ou des faiblesses de nos systèmes (« le facteur humain »). Le peu qu’il reste de la capacité d’intervention est encore problématique, entraîne encore une trop grande incertitude, et on sait à quel point toute stratégie tend à vouloir diminuer les facteurs d’incertitude. La conséquence logique que nos managers en tirent est qu’il faut diminuer encore la place de l’humain pour minimiser le risque !

C’est pourquoi AM écrit « Le jour où nous viendra du ciel un avion fabriqué par personne, maintenu par personne, piloté par personne et que cet avion finisse dans un fort improbable crash, on pourra alors se laver tous les mains de toute responsabilité ».

La raison pour laquelle cette mise à l’écart de la personne dans les process est si recherchée provient du fait que les managers imaginent que l’interaction entre l’homme et la machine, entre l’homme et les institutions poserait problème et proviendrait d’une dimension incontrôlable de l’être humain : la pensée et donc sa possibilité d’influencer le système[1], ainsi que son impulsivité (la soumission à ses émotions). Cette mise à l’écart dans la pratique de l’autonomie, de l’intuition, de la pensée, est, selon le philosophe allemand G.ANDERS le résultat d’une évolution structurelle de la manière dont nous concevons l’action : « ce qui est décisif pour notre situation, c’est que nous avons cessé d’agir au sens propre du mot ». Anders ajoute « nous agissons plutôt, sans le savoir, à l’aide de ce que nous faisons (car le faire a engloutit l’agir). Cela signifie que, maintenant, nos produits précèdent toujours les actes qu’ils nous permettent d’accomplir. (…) Cela va si loin [qu’au sens propre du mot les hommes] ne savent pas ce qu’ils font. »[2]. Ainsi, dans un système où la part de l’automatisme, de la règle, de la procédure devient prépondérante, la place qu’occupe réellement l’acteur dans ce système devient une place nécessairement secondaire, une place où l’ignorance qu’a l’acteur de ce qu’il fait est devenue indispensable, mais où – a contrario – cette place peut tout à coup revenir au premier plan s’il s’agit de juger et de lui imputer la responsabilité d’une erreur dans le process. Des procédures ou des protocoles de soins peuvent être absolument inapplicables, mais en cas d’accident, la personne chargée de les appliquer sera en faute si elle ne les a pas suivis à la lettre (avec la difficulté supplémentaire, dans nos pratiques de la traçabilité d’actes qui sont essentiellement relationnels). Le process qui marginalise la place de l’homme dans la production ne peut imaginer que le problème soit le process lui-même, la place prise par la machine ou les règles.

L’homme idéal (idéalisé par le management) devrait se comporter comme une super machine, ce qui veut dire en fait cesser d’agir[3] et, à la place, développer des automatismes, ne plus avoir à penser à ce qu’il fait (sinon c’est considéré comme une faute).

De tels systèmes sont déséquilibrés comme un trépied dont l’un des pieds est trop grand et dont on rallonge encore le pied trop long pour essayer de le rééquilibrer.

Comme toute intervention humaine introduit de l’incertitude dans un système (toute intervention humaine introduit en fait une dimension même minime de pensée, d’agir), et que cette incertitude introduit des déséquilibres, les managers sont poussés à ré(dés)équilibrer les systèmes d’action par une stratégie de renforcement des règles[4] afin de neutraliser la dangereuse action humaine.

Cette stratégie est contreproductive car,

- d’une part, plus on renforce les systèmes de sécurité, les automatismes, les protocoles et les procédures, c’est-à-dire plus on tente de réduire, de minimiser le rôle de l’humain dans l’action (la part de la réflexion et de la pensée, mais aussi la part d’émotivité et de valeurs) et plus la part de l’action individuelle, la dimension de l’incertitude, dans la pratique humaine reprend paradoxalement de l’importance : le système se déséquilibre à la moindre incertitude. A vouloir augmenter la sécurité, on réintroduit dialectiquement des facteurs d’incertitude.

- D’autre part, plus l’incertitude est considérée comme un problème à éviter[5] et plus ses effets sont potentiellement délétères parce que le système y réagit en tentant de minimiser l’incertitude, de contrôler les facteurs d’incertitude. Ces réactions du système provoquent des « contre-actions[6] »(…) du système.

Comment cette stratégie est-elle vécue les professionnels (qu’il soit pilote, infirmière ou médecin), quel en est l’impact sur leur pratique – de plus en plus contrainte – ? Ces contraintes placent les patriciens dans 2 situations types :

- soit réagir sans agir : on aura formé un homme machine, peut-être pas aussi performant que la machine, mais qui est censé renforcer l’efficacité de la machine. Il fera ce que les guides de procédure et les protocoles lui demandent de faire, même face à des données potentiellement déficientes du système. L’accent mis sur le respect des règles et des normes apprises l’empêcheront de percevoir la déficience des données. Que font d’autre les spéculateurs et les économistes ?

- Soit agir avant de faire et rentrer en conflit avec les automatismes (ou les autorités régulatrices) Le praticien tente de surinterpréter les données à sa disposition (il pense) et les automatismes réagissent en ne lui permettant pas de faire ce qu’il a décidé.

Cependant, un système sans règles et sans procédures serait tout autant délétère : tout entier livré au libre arbitre de l’acteur. Mais, dans un parallélisme avec nos systèmes dominant de management, on imaginerait mal une réponse aux problèmes liés au manque de règles par renforçant uniquement le libre arbitre de l’acteur en cas de défaillance de l’acteur. Je lisais un jour que tout pilote apprend dès les premières heures de vol à récupérer d’un décrochage. Le pilote interprète et agit alors en fonction d’informations directement accessibles (la sensation de chute par exemple). L’avion tombe et il pousse le manche. Apparemment dans l’accident Air France, les pilotes ou la dyade pilote/automatismes ont fait le contraire (l’avion et le stick ont provoqué la position à cabrer). De la même façon il est inimaginable qu’un pilote commercial puisse être libre de provoquer des décrochages… C’est pourtant bien ce que font nos gouvernants dans le champ de l’économie et de la finance !

Dans les 2 cas, les facteurs de risque sont augmentés. Que le praticien pense encore un peu ou ne pense plus, une organisation du travail qui éliminerait ainsi la possibilité d’une intervention « libre » de l’homme fabriquerait de la iatrogénie, de la même façon qu’un système qui ne reposerait que sur la liberté de l’acteur.

Mon hypothèse peut alors se formuler de la manière suivante : la solution aux facteurs humains en accidentologie est contre intuitive : il serait préférable de diminuer (mais non supprimer) les règles et les automatismes pour rééquilibrer la place de la dynamique individuelle dans la pratique, et accepter l’incertitude.

Il est temps de livrer mon outil d’analyse me permettant de formuler cette hypothèse et de proposer des stratégies alternatives, et non plus seulement réaliser une « analyse stratégique ». Mon analyseur repose sur la compréhension de ce qu’est une pratique professionnelle[7], de quoi elle est composée, et comment on peut adopter des stratégies d’amélioration. On le comprendra mieux dans mon domaine, la médecine, que dans l’aviation. En effet, dans l’aviation, l’objet de l’action est mécanique : l’homme a une machine en face et les automatismes, les procédures semblent s’imposer d’évidence. En médecine notre « objet » est l’être humain, lequel réagit aussi en tant qu’être humain.

La comparaison est cependant valide : les décisions à prendre en médecine le sont très souvent dans l’urgence, et cette urgence renvoie à des questions immédiates de vie et de mort, qui ont un impact évident sur la manière dont le professionnel va réagir à l’urgence. Selon moi, les enjeux émotionnels sont massivement présents dans les situations mettant en jeu la douleur, la vie et la mort. Etre plus à l’aise, mieux savoir « gérer » ces enjeux émotionnels conditionne donc la pratique et son efficacité. L’urgence, même protocolisée, ne dédouane pas de ces enjeux, qui fabriquent le sentiment de responsabilité. L’homme est un animal empathique et réagit au risque pour l’autre, à la douleur de l’autre, s’en sent responsable.

Explorons un peu cette dimension de l’individu, de ce qui le fait agir. Le psychiatre psychanalyste Michaël BALINT explorait, dans les années 50 la « difficulté de comprendre autrui[8] ». Il disait ainsi que la difficulté de comprendre autrui se heurte au fait qu’il existe deux sortes de compréhension : « l’une peut être appelée intellectuelle, l’autre émotionnelle. Il est facile de citer des situations qui exigent une compréhension intellectuelle. C’est le cas dans un problème de mathématiques ou de mécanique, et en somme dans tout le domaine des sciences exactes ou appliquées (…). Dans ce type de compréhension, les émotions ne jouent qu’un rôle mineur. (…) Les émotions sont ressenties comme une difficulté ou même une gêne importante ». C’est ainsi que l’on considère habituellement que « la compréhension intellectuelle parvient d’autant plus facilement à son but que les émotions sont maintenues à un niveau assez bas pour que leur effet sur le problème soit négligeable ».

Or si Balint a raison de poser 2 sortes de compréhension, il sous estime la part que prennent les émotions dans les résolutions de problèmes intellectuel. Quiconque a jamais passé un examen le sait. Le contexte psychologique et social, ce que le pédagogue russe VYGOTSKI [9] appelait la dimension conative joue un grand rôle dans la compétence, c’est-à-dire la capacité plus ou moins grande que chacun met en œuvre pour résoudre un problème.

C’est en constatant que la maladie du patient ne pouvait se réduire au « dérèglement d’une mécanique physicochimique extrêmement complexe » que Balint s’est aperçu que cette exploration de la mécanique laissait de côté les émotions du patient. D’une certaine façon, « la douleur éprouvée par le patient semble souvent mise à l’écart et comme oubliée, bien que ce soit celle-ci qui les ait conduits à consulter. (…) [l’activité intellectuelle du médecin, qu’elle soit de théorisation, de résolution de problème] protège contre la douleur, la sienne et celle de ses patients »[10]

Cette occultation de la douleur du patient a conduit Balint à construire sa théorie : les émotions du médecin, sa manière de les comprendre, de les prendre en compte, mais aussi sa manière de les identifier à celles du patient sont partie intégrante de sa démarche de soins et de son efficacité thérapeutique, à condition, dit-il, de pouvoir « se retirer dans l’objectivité [qui est] l’une des caractéristiques qui différencient compréhension intellectuelle et compréhension émotionnelle ».

La dimension émotionnelle, individuelle, du médecin est donc une part essentielle de la thérapeutique, à la condition que cette dimension puisse se rattacher à une démarche objectivante. La dialectique entre compréhension intellectuelle et compréhension émotionnelle, leur nécessaire coexistence et irréductibilité pose pour la première fois, dans le sillage de Freud bien entendu, l’importance d’une dimension constitutive de toute pratique professionnelle.

D’ores et déjà, Balint dégage 2 dimensions à l’œuvre dans la pratique professionnelle : la dimension d’un cadre défini et objectivant (par exemple le fait que les émotions échangées dans la relation médecin malade ne soient autorisées, possibles et utiles que dans le cadre de la consultation), et l’échange émotionnel, l’identification du médecin aux douleurs de son patient, c’est-à-dire l’acceptation d’une dimension relevant purement de sa personne dans l’efficacité de son action. Balint en rajoute une 3e : « la condition sine qua non de tout ce qui a été décrit comme compréhension professionnelle est la connaissance et l’aptitude professionnelles, qui sont l’aboutissement de ce que le médecin sait et a appris, indépendamment du patient en présence duquel il se trouve. [Ces connaissances doivent permettre à l’observation de se réaliser, c’est-à-dire d’interpréter] « ce qu’il est en train d’observer ».

Balint ajoute : « la première tâche du médecin en tant qu’homme de métier est d’écouter et d’observer ce qui se présente à lui et le comprendre[11] ».

Il nous faut généraliser ces propos et les rapprocher de nos premiers développements.

Pour ce faire, considérons cette dimension de la compréhension émotionnelle. Cette dimension est évidente si l’on a affaire à une situation humaine comme dans le cas de la médecine : le médecin est affecté par les émotions de son patient, et la manière dont il « gère » ses émotions est une condition de la possibilité de sa pratique. Dans le cas d’une pratique comme l’aviation, le pilote n’est pas affecté en soi par la machine. Mais l’observation d’une situation dangereuse, l’implication dans cette situation déclenche des émotions chez lui.

Par ailleurs, il est possible qu’une situation soit inattendue, et provoque des émotions (la peur, le stress, par exemple). Le pilote doit donc comprendre ce qui se présente à lui en tenant compte des émotions qu’il ressent. Les émotions qu’il ressent peuvent aussi rendre difficile l’analyse objective de ce qui se présente à lui. Une situation peut être à ce point inattendue qu’elle ne correspond ni à ce qu’il a appris, ni aux règles qu’il est censé respecter.

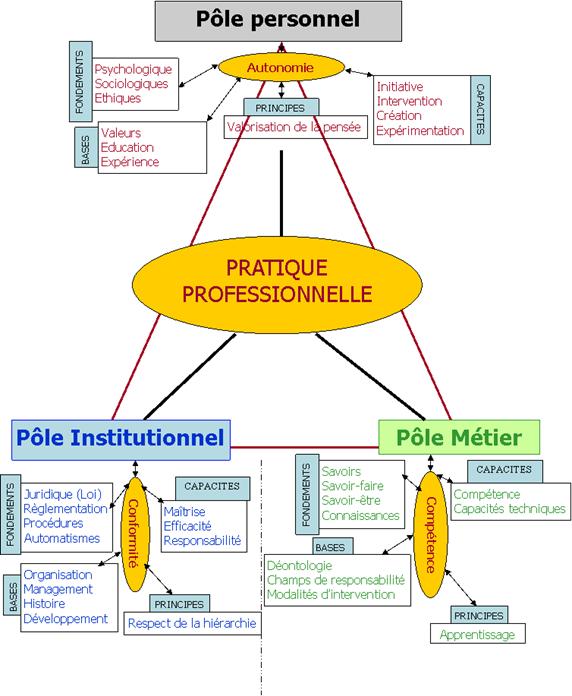

Nous voyons donc que la pratique professionnelle, quelle qu’elle soit, est un compromis, une adaptation permanente, une recherche d’équilibre entre

1-& la dimension individuelle, émotionnelle

2- la dimension du métier, les référentiels et les savoir-faire et savoir-être acquis en formation

3- la dimension institutionnelle des règles, des procédures, des machines qui sont censées cadrer l’action ou la rendre possible.

![]()

FONDEMENTS DE LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE— AFRESC 2011—

Précisons ces 3 pôles

La dimension individuelle n’est pas qu’émotionnelle. Elle est plus largement psychologique, sociale et éthique. Elle renvoie à ces multiples facettes de l’homme contemporain que sont la capacité d’initiative, la capacité d’invention, de création, la possibilité de la liberté, c’est-à-dire de « commencer quelque chose de résolument nouveau[12] », l’expérimentation, la critique, le doute avec l’incertitude comme effet, mais aussi son expérience – conditionnée par se valeurs et son éducation – face aux enjeux de la vie et de la mort. On parle aussi de l’autonomie de l’acteur lui permettant de créer de nouvelles règles par exemple, d’introduire ses propres valeurs dans sa pratique, de comprendre, connaître et influer sur les finalités de son action, de permettre de rendre compatible ses propres finalités avec celles du système.

Cette dimension fait peur, car elle introduit du nouveau dans un système. La capacité d’acteur, dit Ph.BERNOUX[13], c’est la capacité d’introduire de l’incertitude. Une stratégie d’acteur, c’est un mode d’action qui utilise cette capacité.

La dimension institutionnelle est cet ensemble d’institutions, de lois, de règles, d’organisation, mais aussi d’histoire, voire d’idéalisation du but ou de la finalité qui n’ont plus à être questionnés. Le but de tout système est l’équilibre et le contrôle. Le système a horreur de l’incertitude qui pourrait le menacer. Le système « fait » tout pour déjouer les possibilités de l’incertitude[14]. Parmi les modalités de réaction du système à l’incertitude, 2 sont évidentes : diminuer l’incertitude par l’augmentation des certitudes c’est-à-dire renforcer les règles, ou diminuer l’incertitude par la diminution de la possibilité d’en provoquer. Il s’agit dans ce dernier cas de minimiser la liberté de l’acteur, de tenter de le forcer à ne plus agir.

La dimension métier pose une question cruciale dans ce schéma : la formation professionnelle doit-elle construire des acteurs asservis à l’institution, aux règles et aux contraintes ? Ou au contraire des êtres pensants, capables de faire évoluer l’institution ? Les écoles de formation oscillent entre ces 2 pôles, mais plus la formation est technique et scientifique, et plus le pôle individuel est laissé de côté, quand bien même formerait-on de futurs soignants… et le pôle institué, les règles et les procédures magnifiées. Il est des exemples exactement contraires, par exemple la formation des éducateurs.

Revenons à notre pilote et au facteur humain.

Sa pratique, résultante et compromis entre les 3 pôles reflète un équilibre particulier entre les 3 pôles, avec une hypertrophie du pôle règles et protocoles, institution, et un pôle métier qui a plutôt tendance à renforcer le pôle institution. La dimension personnelle est dans ce cas très faible, sous évaluée, mise de côté. Il n’y a donc que peu de place pour l’initiative et l’adaptabilité, la prise de responsabilité.

Mais ce que l’on peut percevoir est la chose suivante : le pôle personnel ne peut disparaître, sauf à inventer un avion utopique, dont l’existence ne devrait rien à l’homme. Marginalisé, ce pôle va s’exprimer potentiellement de la pire des façons : par exemple ne pas savoir réagir à la peur, ou pour un médecin, occulter la souffrance et la douleur et la transformer en un dérèglement à régler (on va donner mécaniquement des médicaments devant tout symptôme par exemple, ou bien, autre exemple, dans la justice, on va imposer aux juges des peines plancher qui invalident de fait leur travail (le renforcement du pôle institutionnel diminue la part prise par l’initiative et l’appréciation de l’acteur).

Dans ces systèmes de management[15] où la pratique est hypertrophiée du côté de l’institutionnel – c’est-à-dire en fait des systèmes bureaucratiques – le pôle personnel s’exprime de fait de la pire des façons. Le management bureaucratique n’a de cesse que de le minimiser. Ainsi, pour reprendre un exemple dans mon domaine, obligés par les recommandations de la Haute Autorité de Santé et les pressions administratives et bureaucratiques des nouvelles Agences Régionales de la Santé, de s’occuper de la douleur des patients, les médecins vont finir par donner de la morphine à tous les patients porteurs de maladies « qui font souffrir »[16] sans plus s’inquiéter de savoir si son patient souffre réellement (exemple récemment vécu dans un EHPAD). La dimension émotionnelle dont parle Balint est occultée, et la prise en compte de la souffrance et de la douleur très mauvaise. Mieux prendre en compte ces dimensions ne consiste pas à faire en sorte que les médecins prescrivent de la morphine, mais bien plutôt que la morphine ne soit qu’un outil de la prise en compte émotionnelle de la douleur du patient.

Je postule donc qu’un système faisant une part trop importante, pour ne pas dire prépondérante, à l’un des 3 pôles risque fort de provoquer des effets secondaires, iatrogènes importants.

Nous en sommes arrivés à un point où, dans de multiples activités humaines une stratégie valide pour diminuer les risques serait de rééquilibrer les pratiques vers une meilleure valorisation de ce pôle individuel. Toutes mes observations me montrent que nous n’en prenons pas le chemin. Dans mon domaine de la santé, l’état du système, son financement, est si catastrophique, que les seules recommandations sont de nature procédurale. Moins les soignants auront d’initiative et de possibilité de créativité et de distanciation, moins la relation soignant soigné sera considérée et valorisée, et plus leurs interventions deviendront contre productive. Au point de se demander si des machines ne seraient pas plus performantes pour réaliser les mêmes actes.

Ce faisant, l’homme déshumanisé, ne pensant plus et mettant de côté ses émotions, pratiquera une médecine robotique, dont je ne peux pas croire qu’elle apportera le réconfort attendu aux malades.

Une stratégie valide pour améliorer les pratiques collectives est de renforcer la capacité et l’initiative des individus dans des systèmes de plus en plus complexes et bureaucratisés. Il s’agit de réintroduire la capacité de réfléchir émotionnellement (la compréhension émotionnelle de Balint), de prendre en compte les systèmes de valeur qui constituent chacun de nous en être à la fois singuliers et sociaux (appartenant à une communauté).

Tout cela a un impact sur le management et l’organisation, évidemment. Permettre à un pilote de réfléchir et de prendre des initiatives imposerait sans doute une tierce personne dans le cockpit, et une diminution des systèmes automatisés. Et pourtant on reste persuadé que ces systèmes sont à l’origine d’une amélioration de la qualité, d’une diminution du risque, et qu’une 3e personne dans le cockpit est inutile.

Vous voyez à quel point mon système en 3 pôles en équilibres variables est contre intuitif par rapport aux déterminismes du management et de la bureaucratie. Mais il aide à montrer, en tout cas, pourquoi le facteur humain est si décisif pour expliquer les accidents puisqu’il impute de la responsabilité à une personne prise dans un système déresponsabilisant.

L’institution et le management devraient rendre possible l’agir responsable, la déculpabilisation, la possibilité de réfléchir dans l’urgence. Car ce n’est pas qu’il n’y a pas assez de machines, mais bien plutôt qu’il y en a trop…

[1] Certains, comme Castoriadis parlent de l’autonomie du sujet.

[2] G.ANDERS la menace nucléaire, considérations radicales sur l’âge atomique.- Paris Le Serpent à Plumes 2006, p. 72. Il cite l’exemple d’un ouvrier qui produit une bombe. Lorsqu’il usine une pièce, il peut ne rien savoir de l’utilisation qui sera faite de cette pièce et donc de son travail.

[3] Agir, dans le sens philosophique du terme, c’est penser et s’organiser en vue d’une action

[4] Selon l’adage bien connu de l’école systémique de Palo Alto : pour résoudre un problème, les solutions que nous y apportons souvent sont d’en faire encore plus, de faire plus de la même chose qui a engendré le problème.

[5] Un système en équilibre est un système immobile, mort, disent les systémiciens. Un système sain est un système qui accepte le déséquilibre comme force motrice, à l’exemple de la marche sur ses 2 pieds. Provoquer du déséquilibre (et donc engendrer de l’incertitude) est tout simplement nécessaire au mouvement et à l’action. La tendance lourde à la maîtrise de l’incertitude, à l’équilibre a pour conséquence un risque accru et une action vouée à l’échec et non une plus grande sécurité.

[6] En systémie comme en hormonologie, on parle de feed-back

[7] Et est à la base des principes que l’AFRESC met en œuvre dans ses séminaires d’analyse de la pratique professionnelle.

[8] Dr. M.BALINT et E.BALINT, techniques psychothérapeutiques en médecine. Paris, PAYOT, 1966, p.157 et suivantes.

[9] Lev VYGOTSKI, pensée et langage, La dispute, 1997.

[10] F.FLAHAULT, pourquoi la philosophie n’a-t-elle pas tiré profit de la psychanalyse.- In Psychanalyse, philosophie et sciences sociales, La revue du MAUSS N° 37, 1er semestre 2011, pp 195-196

[11] BALINT, op.cit p.163, souligné par moi

[12] Cf. H.ARENDT, la condition de l’homme moderne

[13] P.BERNOUX, la sociologie des organisations, Points Seuil 1985.

[14] Regarder comme le système politique est truffé de prévisionnistes !

[15] Et ceci quel que soit le soi disant « style de management ».

[16] C’est bien connu, un cancer fait mal

GRIPPE A... Dr Michel BASS. 11 novembre 2009