Le sanitaire : un nouveau léviathan. Michel BASS 2016

Depuis une vingtaine d’années (on peut situer 1995 avec la réforme Juppé), le système de santé a vu alterner des réformes tendant soit à augmenter le pouvoir des acteurs locaux, des « usagers » et des collectivités locales (par exemple : conférences régionale de santé, loi sur le droit des malades, loi sur le médicosocial, place des usagers, programmes régionaux de santé, ateliers santé ville, contrats locaux de santé), des réformes tendant à centraliser et reprendre en main un système jugé inefficient c’est-à-dire trop coûteux par rapport à son efficacité (lois de financement de la sécurité sociale, loi HPST, loi TOURAINE), et lois sur l’éthique (loi LEONETTI sur la fin de vie, lois sur la bioéthique, etc.)

Depuis 10 ans la tendance lourde est la reprise en main par l’état de la gestion de la santé et non plus la liberté d’initiative et de projet. A contre-emploi politique en quelque sorte puisque la décentralisation et la place laissée à l’initiative ont plutôt été des politiques de gauche, et la recentralisation et l’étatisation plutôt des politiques de droite…Et dans cette complexité croissante, on ne compte plus les dispositifs, les plans, les appareillages allant dans cette direction : plans Alzheimer, plans cancer, création d’équipes mobiles, de filières, naissance des ARS, création de grosses agences de santé censées être indépendante des lobbies (ANSM, INPES, INCA, HAS, HCSP, ARS, ANAP, ANSES, ANESM, ONIAM, IRSN, EFS, INVS, ABM, INVS, EPRUS…pour la liste complète et les explications consulter

http://social-sante.gouv.fr/ministe... ).

Ces agences sont censées contrôler alimentation et médicaments, faire des plans (cancer, Alzheimer), surveiller (veille sanitaire, radioactivité, infections nosocomiales), éduquer (INPES), produire des recommandations (ANESM, HAS) et déterminer la politique (médicaments, infrastructures). Elles s’ajoutent aux organismes de sécurité sociale, aux organismes de recherche (INSERM, CNRS) préalablement existant.

Cette évolution s’inscrit en opposition à d’autres dynamiques qui avaient émergé dans les 20 ans qui avaient précédé : réseaux de santé dans le sillage des épidémies de SIDA et de toxicomanie, conférences régionales de santé avec la participation de tous, réseau de comités d’éducation pour la santé, et surtout accompagnement et reconnaissance par l’état – très preneur à l’époque – des projets des acteurs locaux (les réseaux en ayant été l’un des aspects, mais aussi les lieux de vie dans la petite enfance et la santé mentale).

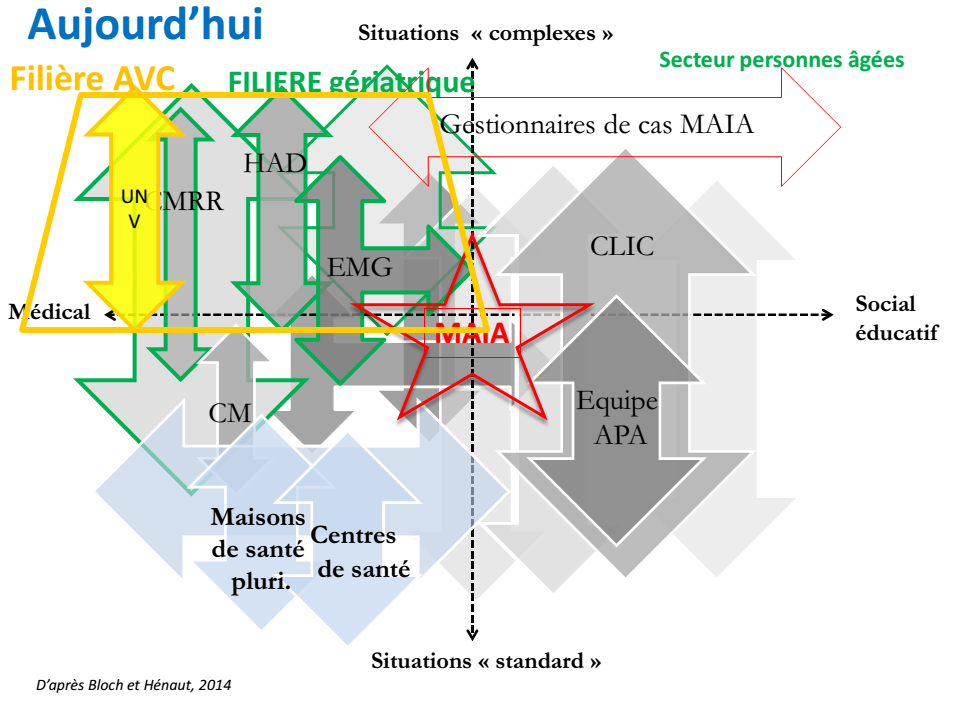

Tout est en chantier, et il ne se passe pas d’année sans nouveau dispositif : rien que pour les personnes âgées : CLIC, MAIA, PAERPA, filières gérontologiques, équipes mobiles, plateformes de coordination… C’est à peu près identique dans la petite enfance.

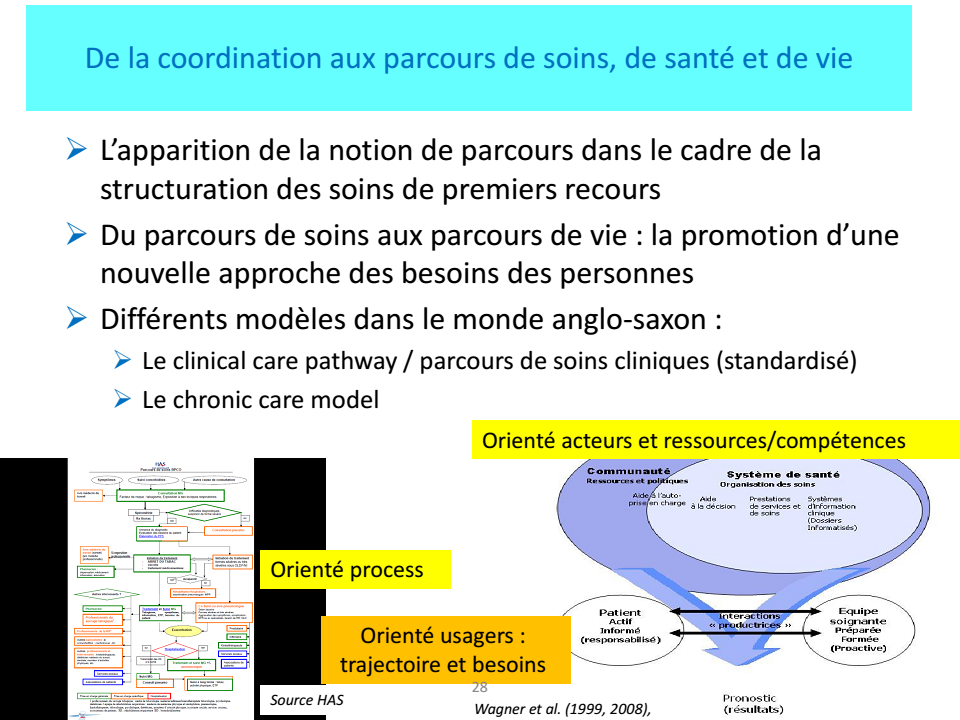

Cela devient tellement complexe, un mille-feuille tellement opaque que plus personne ne s’y retrouve. Il faut des chercheurs en archéologie des institutions pour y voir clair (les images qui suivent sont issues d’un diaporama d’un colloque de la chambre des métiers de Rennes et de l’EHESP. (Cf. ci-dessous la page de présentation de Mme BLOCH, professeure de « management des organisations sociales et médicosociales » sur le sujet : comment coordonner le champ médical et médicosocial). Je dirais pour ma part « comment faire fonctionner un monstre bureaucratique devenu si obèse qu’on ne l’appréhende plus ».

Pour illustrer mon propos, voici un premier schéma produit par notre spécialiste. Il semble s’agir d’une modélisation de la lutte contre le tabac. Inutile de lire dans le détail, c’est du charabia technocratique. Il suffit juste d’avoir une impression générale ce que les institutions / bureaucraties publiques comme privées ont pu produire. J’imagine le médecin dans la maison de santé, devant un patient qui voudrait arrêter de fumer, ou qui est insuffisant respiratoire, se demandant quoi faire !

« Orienté usagers » ou orienté « process » ! Comment dissocier l’un de l’autre ? Ou inventer des process que les usagers ne maitrisent pas ?

Ou encore, une modélisation de la prise en charge des personnes âgées.

C’est bien parce que cela est devenu indigeste que des chercheurs sont devenus nécessaires rien que pour permettre à notre imagination de percevoir ce qui existe. Je pense que l’illisibilité de ce schéma est une bonne image de la réalité : illisible et incompréhensible.

Cela confirme ce que dit le philosophe Günther ANDERS : « l’incroyable décalage entre l’imagination et la production ». Nous sommes maintenant capables de produire des choses ou des organisations si complexes que nous ne pouvons plus nous les représenter. Les effets de nos propres productions sont plus complexes que ce que notre cerveau peut assimiler. Le schéma ci-contre montre à quel point une tentative de montrer (c’est-à-dire rendre accessible à notre imagination) l’organisation de notre système de santé ne peut montrer finalement qu’un fouillis incompréhensible, quelque chose que nous ne pouvons pas réellement appréhender même si toutes ces structures et organisations fonctionnent.

C’est pourquoi on est obligé d’inventer des métiers, des fonctions, des structures pour, de manière parcellaire, essayer de faire fonctionner le monstre bureaucratique, le Léviathan moderne.

Les mots ayant des significations symboliques, vous pouvez constater qu’il nous faut de réels « champions organisationnels » pour cela.

Il est piquant de constater que le modèle d’un tel champion est le directeur des soins de l’hôpital, pourtant simple prisonnier des procédures qualité.

Parallèlement aux développements de ces nouvelle fonctions, les anciennes institutions et fonctions disparaissent. On n’arive pas très bien à comprendre pourquoi, par exemple, les comités d’éducation pour la santé ont disparu, au profit d’instituts régionaux d’éducation et de promotion de la santé, sortes de filiales de l’agence nationale (INPES). Pourquoi L’INPES est-il en train de fusionner avec l’INVS (institut de veille sanitaire) et l’EPRUS (établissement de Préparation et de Réponse aux Urgences Sanitaires) pour fabriquer « SPF, santé publique France » ? Quel lien existe-t-il entre la réponse aux urgences sanitaires et l’éducation pour la santé ?

Vous aurez remarqué aussi dans le tableau précédent à quel point les « managers » restent bouche bée pour définir le rôle du médecin généraliste… Je comprends les jeunes médecins qui ne veulent plus s’engager dans une profession aussi peu reconnus par les institutions même si la loi les définit comme coordinateurs des soins. Il y a une vraie concurrence !

L’école nationale de santé publique est pour sa part devenue école des hautes études en santé publique (d’où est issue la professeure ayant fait les tableaux ci-dessus), passant par là d’un lieu de pluralité à une structure de formation au management où la santé n’est plus la finalité, et est remplacée par le management de structures (« les moyens pris pour des fins »).

La conséquence principale de cette inversion de la fin et des moyens est que l’on ne peut plus reconnaitre la créativité des acteurs, laquelle n’est plus accompagnée, voire est souvent découragée, et remplacée par des expérimentations. Si l’expérimentation a de bons résultat, elle devient alors une démarche « labellisée » préludes à des appels à projet concoctés par les institutions ou l’une des nombreuses agences créées à chaque nouvelle difficulté ou scandale sanitaire. Ce qui n’est pas forcément judicieux, car les conditions locales de faisabilité des expérimentations sont souvent déterminantes, et la reproductibilité faible. Il y a donc beaucoup de déperdition d’énergie, de créativité et d’action dans ces procédures. La faible reproductibilité, couplée à une « volonté de développement » est une des raison de l’empilement de structures faiblement intéressantes, et de la nécessité de les coordonner, en créant parfois des structures de coordination, qu’il s’agit ensuite de coordonner (voir les tableaux ci-dessus). Mais le cas le plus général est l’appel à projet concocté par des experts (managers en premier lieu, économistes, épidémiologistes, sociologues, médecins…) qui déterminent ce dont les gens ont besoin, à partir de données macro sociales et macro économiques et élaborent ainsi des schémas régionaux. A partir de ces schémas, ils vont déterminer si on construit un EHPAD, si on ferme un service d’urologie, et combien de maisons de santé on va construire. Par l’appel à projet, ils sont persuadés que des acteurs émergeront et réaliseront les projets dont la population a besoin.

Tout cela n’est pas sans intérêt. Mais cela reste formel et la complexité qui ne cesse de croitre va conduire à une implosion. Qui peut réellement s’y repérer ? Y croire ? Comment les acteurs de terrain ne se décourageraient-ils pas ?

Mais en fait le système lui ne bouge pas. Les bureaucraties essaient de contrôler, en y insufflant de l’énergie organisatrice, un système entropique (c’est-à-dire qui se désorganise spontanément). L’idée, issue de la physique, est que l’ordre d’un système complexe c’est une forme d’organisation, qui nécessite de l’énergie. On consacre donc beaucoup d’énergie à mettre de l’ordre, avec comme conséquence une complexification à outrance du système, comme un mille-feuille auquel on ajouterait régulièrement une nouvelle couche. Comme dans un corps vivant, la complexité nécessite de la régulation et de la coordination (comme par exemple le système immunitaire, ou le système hormonal). Mais jusqu’où peut-on imaginer imiter la nature ? Combien de millions d’années ont-elles été nécessaires à l’organisation du vivant ? On voit bien à quel point nous sommes des débutants au nombre de maisons de santé désertées par les médecins, d’hôpitaux en manque de médecins, de structures dont on ne connait pas les missions, et dont l’action est tout sauf claire. Il vaut peut-être mieux cette relative incompétence au risque de l’apprenti sorcier (par ailleurs également bien présent dans la médecine et ses avatars les plus récents, comme le transhumanisme).

Un exemple entre mille : les MAIA. Au début cela voulait dire « Maisons pour l’Autonomie et l’Intégration des Malades Alzheimer ». Cela pouvait éventuellement être une réponse concrète à la détresse des familles affectées par cette maladie. En tout cas la signification d’une « maison » où on pourrait trouver de l’aide (mais pourquoi d’ailleurs en recréer puisque qu’on avait déjà créé les CLIC, et que les services sociaux gèrent l’APA et les plans d’aide ? Mystère). MAIA veut maintenant dire « Méthode d’Action pour l’Intégration des Services d’Aide et de Soins dans le Champs de l’Autonomie » ! Vous comprenez ce que cela veut dire ?

Cela explique pourquoi, malgré cette passion bureaucratique de l’organisation, les mêmes défauts et insuffisances persistent. Ainsi par exemple, les « déserts médicaux » ne sont pas mieux fournis, les listes d’attente en EHPAD, en FAM ou en IRM pas moindres, le nombre de places en crèche toujours insuffisant, sans parler de la consommation de médicaments qui est une des plus élevées du monde, le recours aux urgences hospitalières un problème non réglé malgré l’existence d’un très grand nombre de médecins de ville, et les relations entre hôpitaux et territoires toujours aussi difficiles malgré la loi de 2009 dont le nom « hôpitaux, patients, santé, territoires » semblait indiquer une volonté de s’attaquer à ces difficultés.

Aujourd’hui, aller aux urgences hospitalières est devenu banal, même si on sait que l’on va attendre des heures. Avec tout ce remue-ménage organisationnel, force est de constater que l’accès aux soins et à la santé a plutôt eu tendance à se dégrader : par exemple, on n’a pas de médecin après 19 heures (sauf le 15), on revient d’hospitalisation avec tout à gérer soi-même, les médecins sont débordés, les inégalités de santé ne diminuent pas, et, cerise sur le gâteau, l’espérance de vie en bonne santé a diminué depuis les années 2010, et l’espérance de vie a diminué en 2015 pour la première fois depuis 250 ans (si on exclue les périodes de guerre).

Les facteurs environnementaux conditionnant la santé sont encore largement négligés (la croissance économique passe en priorité, et les mesures concernant la pollution de l’air ou de l’eau n’avancent qu’à la vitesse de l’escargot). La prévention et l’éducation pour la santé sont retournés dans le passé des pratiques de « propagande médicale et hygiénistes » des années 50 à 70 malgré tous les efforts des recherches et des programmes mis en œuvre dans les années 80 et 90.

Ce n’est pas faute d’idées originales, d’acteurs motivés, de projets novateurs, de politiques engagés.

De jeunes et moins jeunes technocrates recrutés dans les bureaucraties des ARS imaginent régler eux tout seuls les difficultés de notre système de santé, tout en méprisant ouvertement les acteurs de terrain, comme dans une lutte pour qu’on leur reconnaisse leur légitimité. Car ils ont été formés comme cela e pour cela, dans l’idéologie managériale.

Mais en fait rien ne marche vraiment, et, plutôt que de s’intéresser aux « besoins réels » des gens, aux effets réels produits, on réforme un système comme on réglerait une machine, dans un véritable déni des problèmes qui se posent. Le sociologue Eugène ENRIQUEZ avait parfaitement analysé cette difficulté en nous rappelant que « trop d’organisateurs et de théoriciens pensent qu’il suffit de réformes de structures pour résoudre le mode de fonctionnement bureaucratique, comme une machine qu’il suffirait de régler sans qu’il soit nécessaire de vérifier ou de contrôler l’environnement. La bureaucratisation signifie que le mode de fonctionnement acquiert progressivement son autonomie, les buts sont oubliés, les moyens pris pour des fins, la technique fétichisée, objet de tous les soins. Les hommes sont considérés comme des prolongements de la machine et traités principalement comme des marchandises. Mais non totalement, car pour n’être qu’un exécutant, il faudrait qu’il y ait, de l’autre côté, un maître absolu » .

Nos hôpitaux sont exsangues et délabrés, et la médecine de ville, la médecine générale désertée. La loi stipule que le médecin traitant (la plupart du temps le généraliste) doit être le « coordinateur » des soins et de la santé de leurs patients. Il n’a pas le temps, n’est pas formé, et n’est pas réellement payé pour cela, sans compter son manque de motivation. Son mode de rémunération est encore à 90% basé sur l’acte médical.

Non contentes d’avoir préservé un tel système sclérosé et sclérosant, les autorités publiques ont réintroduit cette logique inflationniste dans les hôpitaux (y compris l’HAD), vrai facteur d’inégalités de traitement selon les endroits et les maladies. L’espoir dans les nouvelles technologies voudrait faire croire que les défauts structurels, le manque de personnel, pourraient être compensés par des mesures techniques : géronto technologie, télémédecine, intelligence artificielle, robotisation. Qui peut vraiment y croire, si ce n’est par exemple les grands groupes de la « silver économie », c’est-à-dire des entreprises qui cherchent des « gisements de profit » dans l’immense marché qui s’ouvre grâce au vieillissement de la population et à leurs maladies chroniques en médicalisant, à la manière de Knock, les biens portant (cholestérol, santé mentale, cancers, et bientôt démences).

La question de l’accompagnement des personnes, de la coordination des services, de la réponse aux besoins des gens, de chacun, mais aussi de la population dans son ensemble n’a pas été résolue ces dernières années. On pourrait même dire malgré l’accroissement continu des moyens et des coûts, malgré la multiplication des agences, des services, des normes et procédures, malgré les réorganisations, malgré les promotions entières de jeunes diplômés de nouveaux mastères institués par des universitaires qui n’ont jamais mis les pieds sur le terrain et encore moins dirigé des équipes ou des projets, les problèmes continuent et s’amplifient. La question des « déserts médicaux » vient s’inscrire comme si nous étions dans une nouvelle pénurie, alors qu’il n’y a jamais eu autant de services, de structures, d’argent, de médecins, de technologies. Quel paradoxe ! Le plus de technocratie, de bureaucratie, de centralisme, de législations, de personnels, tout cela ne résout ni les difficultés des gens, ni n’améliore la réponse à leurs besoins. La superposition toujours plus complexe des services et des institutions les rend illisibles aux communs des mortels, usagers comme professionnels de santé, et compromet jusqu’à l’utilité de leur existence. L’usager se débrouille localement avec les services qu’il connaît et avec son médecin traitant, qui passe de plus en plus de temps à naviguer dans cette complexité.

Constat bien pessimiste certes. Il vient compléter des critiques plus pointues sur les pratiques de santé elles-mêmes dénoncées en son temps par le philosophe Ivan ILLICH (« nemesis médicale »). ILLICH pointait l’iatrogénie médicale, c’est-à-dire les dégâts collatéraux des pratiques visant à améliorer la santé. Si aujourd’hui iatrogénie est souvent assimilée à « infections nosocomiales », le concept est cependant bien plus vaste : iatrogénie médicamenteuse, des chirurgies excessives (comme par exemple les prostatectomies), des thérapeutiques « jusqu’au boutistes » des cancérologues, en passant par la nouvelle folie de la génétique (médecine prédictive) et du transhumanisme … et la complexité mortifère des institutions.

Alors que faire en dehors de cultiver un certain désespoir ?

L’approche communautaire de la santé représente aujourd’hui la seule pensée critique et alternative à cette immense techno-bureaucratisation de la santé et du social, en proposant une réflexion systématisée sur les pratiques réelles, les projets des acteurs, fondée sur une approche transdisciplinaire, transversale (sciences humaines : épidémiologie, anthropologie, sociologie, psychologie, géographie, démographie), mais avec une connaissance « intime » de la médecine, des grands problèmes de santé publique, et surtout une dimension éthique, philosophique et politique (au sens du faire ensemble). Rien que cela… Certaines approches sociologiques comme celle de Marcel MAUSS peuvent influencer complètement la manière même d’interpréter certaines maladies, des approches cartographiques peuvent permettre de découvrir l’origine de certaines maladies (comme la découverte de la cause du typhus par Charles Nicolle à Tunis).

Cette approche transversale permet d’observer la réalité, d’écouter les gens d’une manière plurielle, sans dogme ni préjugé, et développe de puissants « analyseurs », que nous utilisons quotidiennement dans nos pratiques sans pour autant en faire des méthodes ou des outils. Il s’agit plutôt d’ouvrir notre pensée, d’analyser les situations concrètes, sans avoir d’idée préconçues ou toute faite sur les réponses ou les solutions à y apporter. Réfléchir aux fameux troubles du comportement des malades Alzheimer exige de sortir du discours trop univoque neurologique ou psychiatrique et de s’intéresser à la vie, l’environnement, les conditions de vie que l’on propose à ces personnes afin de comprendre leur comportement non pas comme un trouble à résorber (à défaut de guérir) mais comme un « nouvel état de santé, une nouvelle norme de vie », pour reprendre les termes du médecin et philosophe Georges CANGUILHEM. Sans qu’il s’agisse de maladie, on pourrait en dire autant de l’arrivée d’un enfant dans une famille, un couple. Il s’agit pour la famille de s’adapter à sa nouvelle vie, non pas en souscrivant, apprenant ou étant jugés par des normes psychosociales, mais en inventant leur nouvelle vie, forcément différente, c’est à dire en étant normatifs pour eux-mêmes. L’accompagnement professionnalisé de ces changements consiste à aider les gens à construire leur propre normativité, et non pas à « transmettre » nos propres normes. Les besoins qu’auront les gens pour leur construction normative sont multiples, dont font partie les connaissances techniques et expertes des professionnels, mais pas seulement. En langage plus habituel, on va s’intéresser à leurs « besoins », tout en déconstruisant la notion même de besoins popularisée par le management, et ses répliques psychosociologiques (HENDERSON, MASLOW).

Avoir une capacité aiguisée d’analyse des situations de vie des gens, une compréhension élargie des problèmes et des pathologies, relève d’une démarche de problématisation, démarche qui impose de faire le plus possible le tour d’une question avant de proposer des réponses, de veiller à ne plus analyser les problèmes en terme de « manque » de réponse (les nôtres évidemment), de ne pas envisager les réponses comme des solutions, mais comme des croisements nous engageant sur des chemins incertains et parfois inconnus, voire pas du tout tracés.

C’est aussi faire en sorte que la recherche des réponses, les analyses nous permettant de baliser les chemins à emprunter, soient une œuvre collective (la loi parle de collégialité). C’est-à-dire que la capacité d’analyse que l’on acquiert en tant que professionnel doit se doubler d’une capacité « pédagogique » à faire travailler les gens, les différents professionnels concernés, ensemble, dans une réelle démarche de construction commune. La capacité d’analyse de l’approche communautaire de la santé est donc aussi une capacité de pensée en commun. Les savoirs et compréhensions que des professionnels peuvent acquérir dans leurs démarches de recherche transdisciplinaires sont les substrats de l’action avec les gens, permettant d’instruire le débat, afin que chaque personne puisse librement pour elle-même ou pour la société décider de ce qui est bon ou pas pour la (sa) santé.

Former des professionnels à la santé communautaire aujourd’hui, c’est donc les amener à une réflexion critique transdisciplinaire, permettant de mieux apprécier les besoins des gens, en lien direct avec eux et leurs difficultés, dans une démarche de travail de recherche en commun. C’est cette démarche de problématisation collective qui représente la partie « pédagogique » de la santé communautaire, celle que l’on devrait encore pouvoir nommer « éducation pour la santé ». La santé communautaire permet alors ce que la charte d’Ottawa de 1986 appelle la promotion de la santé, c’est-à-dire « le processus qui confère aux individus et aux populations un plus grand contrôle sur leur propre santé ».

J’insiste cependant sur un dernier point. La santé communautaire n’est pas une « méthodologie de projet de santé publique », elle est une éthique de la participation, du travail en commun, de la recherche, de la perspective plurielle. Elle est similaire pour la santé à la démarche de développement social local. En ce sens, il ne s’agit pas en soi de prévention, d’éducation pour la santé ou de soins. Il s’agit de tout à la fois. Une démarche de santé communautaire peut se faire dans le cadre d’un problème singulier d’un patient si on accepte de construire avec lui son propre projet personnalisé de santé. Mais être aussi bien une action de groupe sur la question de l’amiante dans les usines sidérurgiques. La santé communautaire peut donc s’appliquer partout, si on accepte de mobiliser une analyse approfondie des situations de santé individuelles et collectives, avec les gens concernés, avec des outils d’analyse multiples et variés, donc y compris dans le travail d’un service hospitalier ou d’un EHPAD, une crèche ou un cabinet médical.