Accueil parents-enfants en Massif Central . Didier FAVRE. Colloque National ACEPP - Octobre 2013

Colloque National ACEPP « PETITE ENFANCE – GRANDS PROJETS », colloque final du programme APEMAC « Accueil parents-enfants en Massif Central ». Mercredi 9 octobre 2013 à Bellerive-sur-Allier (03700) – Communauté d’agglomération Vichy Val d’Allier, AUVERGNE.

Intervention plénière Didier FAVRE, psychosociologue-consultant et psychopédagogue. Formateur-consultant senior chez AFRESC www.afresc.org & KAIROS www.kairos-nantes.fr ; ancien chargé de mission national ACEPP pour la formation, éducateur de jeunes enfants. Conférence publiée dans les actes du « Colloque final programme APEMAC, octobre 2013 », page 21 à 31 ; mis en ligne en janvier 2014 sur le site de l’ACEPP, www.acepp.asso.fr ; actes téléchargeables sur http://www.acepp.asso.fr/Colloque-national-Petite-enfance

La « co-éducation » gage de pérennité et de qualité des services petite enfance ?

L’enjeu éducatif et la relation enfant-parent-professionnel pour la qualité d’accueil. Quel intérêt à la participation parentale dans les lieux d’accueil collectif du jeune enfant ?

« Pourquoi les Ibos associent-ils l’entre-deux à la chance ? Qu’y a-t-il à cet endroit qui le rende si désirable ? Ou plutôt quel écueil permet-il d’éviter ?../..La préférence des Ibos, ainsi, ne va pas à la singularité, mais à la dualité. Partout où se trouve quelque chose, autre chose se trouvera à côté. L’entre-deux n’est ni à l’origine des choses, ni la dernière des choses. L’entre-deux a conscience d’un avenir vers lequel aller et d’un passé dans lequel retomber ; c’est le lieu du doute et de l’indécision… »

Chinua ACHEBE (1930-2013)

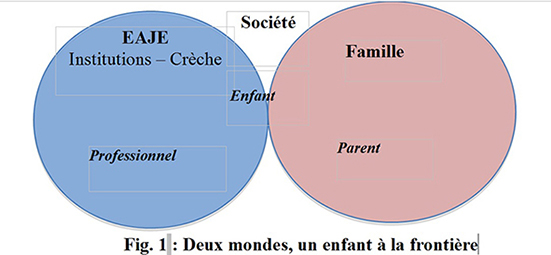

Pour aborder la question que vous posez sur la « co-éducation » et que j’ai repris comme titre principal, il nous faut en premier lieu parler des relations mouvementées entre parents et professionnels pour ensuite pouvoir introduire la question éducative et pédagogique autour des enfants. Tout l’enjeu de cette question est de montrer comment leur mise en triangulation (enfants-parents-professionnels) doit nécessairement prendre en compte la « double appartenance des enfants » qui naviguent entre les deux mondes de la société – la famille et l’institution d’accueil. Ce qui va nous amener à identifier et faire reconnaître « l’espace entre ces deux mondes » comme exigence éthique. Nous garderons en tête, d’une part, ce que nous dit l’écrivain Chinua ACHEBE sur ce « lieu de l’entre-deux » comme « chance » et « bonne fortune » – fil conducteur de nos quatre premiers chapitres – et nous montrerons d’autre part dans notre dernière partie en quoi ce lieu de l’entre-deux est effectivement « le lieu du doute et de l’indécision » en tant qu’espace de lien social tissé par les enjeux de reconnaissance…où seule demeure l’incertitude certaine de nos obligations de réciprocité.

5 idées structurantes sur la « co-éducation » et les « enjeux éducatifs de la relation enfants-parents-professionnels ».

1. Les relations parents professionnels : une histoire mouvementée et ambivalente ! 2. La place des familles dans la « coéducation » : accueillir l’enfant et sa famille dans les modes d’accueil de jeunes enfants ? Faire une place aux parents et travailler avec eux ? Pourquoi la « co-éducation » ? Double appartenance et triangulation. Intérêt de la participation parentale. 3. L’enfant acteur dans la triangulation et tiers dans l’institution : les droits de l’enfant. De l’individuel au collectif : un droit politique avec l’article 15 de la Convention Internationale des droits de l’enfant (CIDE) 4. De la « coéducation » à la coopération : passer de la « capacité comme potentiel » à la « compétence comme réalisation collective » ! 5. Don, dette et réciprocité : promouvoir le lien social et mettre en œuvre la coopération c’est choisir l’incertitude. Pour une reconnaissance mutuelle et générer la confiance il faut pouvoir « compter sur l’autre »…à la condition sine qua non d’un pari : prendre le risque de donner en premier !

1. Les relations parents professionnels : une histoire mouvementée et ambivalente !

Un détour par l’histoire : où sont les parents ? Les parents ont-ils toujours été « hors » des crèches ?

Eh bien, non, pas tout à fait ou plutôt…pas tout de suite ! Ce mouvement d’exclusion-inclusion est un processus historique, social et institutionnel, qui n’a été ni uniforme ni univoque, et qui, étonnamment, a commencé par intégrer les mères dans l’espace d’accueil (allaitement, conseils, éducation). Car c’est le projet historique de départ !

![]() En 1842, lorsque que s’ouvre la première crèche, c’est pour répondre justement à un double enjeu : celui de la garde du fait de l’absence de la mère (« défaillante », puisqu’elles vont travailler à l’usine) et celui de l’éducation de l’enfant qui doit bénéficier d’un milieu plus « favorable » que celui offert par « la rue ». La crèche est là pour l’enfant, pour la mère et celles-ci sont les bienvenues à la crèche3. Dans le projet imaginé à l’époque il faut en effet les éduquer (salles d’allaitement, conseils, etc.) mais en s’appuyant sur l’enfant pour en faire le vecteur, « l’éducateur » de sa famille, l’agent de diffusion des nouvelles valeurs morales.

Cependant cela ne va pas de soi, les crèches sont devenues tout de suite un enjeu entre différentes « conceptions » et idéologies autour du « rôle naturel » de la mère et de son destin social car cette œuvre novatrice crispe les tenants d’un ordre plus strict : en effet on ne saurait laisser une institution « faire à la place » de la mère, cela est « contre-nature » et conduit à rompre le lien naturel mère-enfant. Notons que cette tension – c’est important de le relever – est TOUJOURS active et s’exerce encore et toujours, d’une part avec les critiques sur le collectif d’accueil (contre l’individuel) et d’autre part sur le rôle maternel des femmes autour de la question de la « bonne mère » et du droit à leur indépendance, à un métier, à l’autonomie financière, sociale et professionnelle4.

Si les crèches ont une mission d’abord éducative centrée sur l’enfant comme « messager » vers les parents, c’est parce qu’il s’agit dans le cadre d’un enjeu de domination de classe de promouvoir la répartition des rôles propres à la bourgeoisie et la répartition sexuée du travail (domestique / économique), des espaces privé et public. C’est aussi maintenir la prérogative maternelle des femmes par d’autres femmes, afin de promouvoir malgré tout la valeur suprême d’un dévouement féminin-maternel ET naturel à l’enfant au-delà d’une nécessité économique qui détournerait la femme de sa mission domestique – et de conserver pour l’homme les prérogatives tirées de la domination masculine et patriarcale5

Rappelons au passage que cette charité ou « philanthropie sociale » préfigure la naissance du « travail social », et que « naturellement » celui-est destiné aux femmes : des prostituées du moyen âge aux religieuses puis aux « soignantes » (laïcisées en 1878), ou encore jardinières d’enfants (1836) et enseignantes à « l’école maternelle » (fondée 1848) ; des œuvres sociales (1896) aux œuvres de charité on passe des infirmières aux infirmière-visiteuses puis aux assistantes sociales (1932), etc., des métiers qui sont aujourd’hui dénommés et étudiés sous l’angle « métiers du Care » (le « prendre soin ») encore et toujours massivement investis en France par les femmes. Et pour comprendre combien ce mouvement de la société autour des mères est massif, il faut repérer que cette attribution, ancienne et traditionnelle de la mère à l’enfant, se voit au même moment idéologiquement consacrée par la sanctification de l’amour maternel avec l’adoption par l’Église catholique du dogme de « l’immaculée conception de Marie » 6 (1854).

En 1842, lorsque que s’ouvre la première crèche, c’est pour répondre justement à un double enjeu : celui de la garde du fait de l’absence de la mère (« défaillante », puisqu’elles vont travailler à l’usine) et celui de l’éducation de l’enfant qui doit bénéficier d’un milieu plus « favorable » que celui offert par « la rue ». La crèche est là pour l’enfant, pour la mère et celles-ci sont les bienvenues à la crèche3. Dans le projet imaginé à l’époque il faut en effet les éduquer (salles d’allaitement, conseils, etc.) mais en s’appuyant sur l’enfant pour en faire le vecteur, « l’éducateur » de sa famille, l’agent de diffusion des nouvelles valeurs morales.

Cependant cela ne va pas de soi, les crèches sont devenues tout de suite un enjeu entre différentes « conceptions » et idéologies autour du « rôle naturel » de la mère et de son destin social car cette œuvre novatrice crispe les tenants d’un ordre plus strict : en effet on ne saurait laisser une institution « faire à la place » de la mère, cela est « contre-nature » et conduit à rompre le lien naturel mère-enfant. Notons que cette tension – c’est important de le relever – est TOUJOURS active et s’exerce encore et toujours, d’une part avec les critiques sur le collectif d’accueil (contre l’individuel) et d’autre part sur le rôle maternel des femmes autour de la question de la « bonne mère » et du droit à leur indépendance, à un métier, à l’autonomie financière, sociale et professionnelle4.

Si les crèches ont une mission d’abord éducative centrée sur l’enfant comme « messager » vers les parents, c’est parce qu’il s’agit dans le cadre d’un enjeu de domination de classe de promouvoir la répartition des rôles propres à la bourgeoisie et la répartition sexuée du travail (domestique / économique), des espaces privé et public. C’est aussi maintenir la prérogative maternelle des femmes par d’autres femmes, afin de promouvoir malgré tout la valeur suprême d’un dévouement féminin-maternel ET naturel à l’enfant au-delà d’une nécessité économique qui détournerait la femme de sa mission domestique – et de conserver pour l’homme les prérogatives tirées de la domination masculine et patriarcale5

Rappelons au passage que cette charité ou « philanthropie sociale » préfigure la naissance du « travail social », et que « naturellement » celui-est destiné aux femmes : des prostituées du moyen âge aux religieuses puis aux « soignantes » (laïcisées en 1878), ou encore jardinières d’enfants (1836) et enseignantes à « l’école maternelle » (fondée 1848) ; des œuvres sociales (1896) aux œuvres de charité on passe des infirmières aux infirmière-visiteuses puis aux assistantes sociales (1932), etc., des métiers qui sont aujourd’hui dénommés et étudiés sous l’angle « métiers du Care » (le « prendre soin ») encore et toujours massivement investis en France par les femmes. Et pour comprendre combien ce mouvement de la société autour des mères est massif, il faut repérer que cette attribution, ancienne et traditionnelle de la mère à l’enfant, se voit au même moment idéologiquement consacrée par la sanctification de l’amour maternel avec l’adoption par l’Église catholique du dogme de « l’immaculée conception de Marie » 6 (1854).

![]() Cependant cet accueil favorable, certes très ambivalent des parents dans les lieux d’accueil, ne va pas durer longtemps et leur « mise hors jeu » (enfin surtout celle de la Mère), intervient très vite. Les parents, auparavant accueillis, avec des espaces réservés pour l’allaitement sont dès les années 1860 mis au dehors des crèches7 en invoquant PASTEUR (1865) et l’hygiénisme pasteurien qui va suivre. C’est avec la fondation de la spécialité de Pédiatrie en 1862) que débute la lutte intense des médecins contre les « mères » et les « grands-mères avec lesquelles il faut « couper les ponts » par la promotion de « savoirs rationnels » contre les savoirs de « bonne femmes »8 que les crèches deviennent sanitaires et strictement excluantes. De 1860 à 1951 les parents vont être maintenus dehors ou confinés à des espaces très limités9. Nous sommes entrés définitivement dans une ère de « défiance sociale » et du contrôle des familles pauvres, dans cette logique d’une « Police des familles » révélée par Jacques DONZELOT10 ! Car cette fin du 19ème siècle voit se développer la lutte contre « les classes dangereuses » et la lutte contre la « dégénérescence de la race française » (les lois Roussel de 1874 vont porter l’enjeu d’un repeuplement contre l’Allemagne). Cette volonté de tenir le peuple s’exprime aussi dans la transformation radicale du Paris populaire par le Baron Haussmann qui de 1852 à 1870 va tracer les artères nouvelles de la ville, pour la moderniser…et plus certainement pour lutter contre les ferments de révolte d’un peuple parisien décidément incontrôlable11.

Cependant cet accueil favorable, certes très ambivalent des parents dans les lieux d’accueil, ne va pas durer longtemps et leur « mise hors jeu » (enfin surtout celle de la Mère), intervient très vite. Les parents, auparavant accueillis, avec des espaces réservés pour l’allaitement sont dès les années 1860 mis au dehors des crèches7 en invoquant PASTEUR (1865) et l’hygiénisme pasteurien qui va suivre. C’est avec la fondation de la spécialité de Pédiatrie en 1862) que débute la lutte intense des médecins contre les « mères » et les « grands-mères avec lesquelles il faut « couper les ponts » par la promotion de « savoirs rationnels » contre les savoirs de « bonne femmes »8 que les crèches deviennent sanitaires et strictement excluantes. De 1860 à 1951 les parents vont être maintenus dehors ou confinés à des espaces très limités9. Nous sommes entrés définitivement dans une ère de « défiance sociale » et du contrôle des familles pauvres, dans cette logique d’une « Police des familles » révélée par Jacques DONZELOT10 ! Car cette fin du 19ème siècle voit se développer la lutte contre « les classes dangereuses » et la lutte contre la « dégénérescence de la race française » (les lois Roussel de 1874 vont porter l’enjeu d’un repeuplement contre l’Allemagne). Cette volonté de tenir le peuple s’exprime aussi dans la transformation radicale du Paris populaire par le Baron Haussmann qui de 1852 à 1870 va tracer les artères nouvelles de la ville, pour la moderniser…et plus certainement pour lutter contre les ferments de révolte d’un peuple parisien décidément incontrôlable11.

![]() Dans ces crèches et jusqu’au milieu du 20ème siècle, les premières professionnelles sont des « éducatrices de l’enfance », personnes non qualifiées mais des mères moralement irréprochables12. C’est cette qualité de mère qui les fonde à occuper cette place. Il semble même qu’au départ il ne puisse être question de rémunération pour ces directrices qui doivent s’acquitter de cette tâche noble sans esprit mercantile. Car ce ne peut être un « travail », cela doit rester une mission ! Ce clivage entre des femmes « mères professionnalisées » et des mères « travailleuses »13, perdurent jusque dans les années 1980 (à l’exception des crèches parentales qui relèvent d’une autre logique dans leur fondation que celle des crèches collectives). Les premières « professionnelles », directrices de l’enfance et nourrices – pas forcément qualifiés – sont là pour « garder » les enfants pendant que les parents travaillent (le décret de 1951 le rappelle) ; elles ne sont renforcées que tardivement par l’arrivée de personnels dédiés et qualifiés (diplôme de puéricultrice créé en 1947 dans la perspective de la lutte contre la mortalité infantile ; les puéricultrices n’investiront vraiment les crèches que dans les années 1960, elles ont « mieux à faire » à l’Hôpital où on attend leur expertise, et les EJE n’apparaissent qu’en 1973).

Dans ces crèches et jusqu’au milieu du 20ème siècle, les premières professionnelles sont des « éducatrices de l’enfance », personnes non qualifiées mais des mères moralement irréprochables12. C’est cette qualité de mère qui les fonde à occuper cette place. Il semble même qu’au départ il ne puisse être question de rémunération pour ces directrices qui doivent s’acquitter de cette tâche noble sans esprit mercantile. Car ce ne peut être un « travail », cela doit rester une mission ! Ce clivage entre des femmes « mères professionnalisées » et des mères « travailleuses »13, perdurent jusque dans les années 1980 (à l’exception des crèches parentales qui relèvent d’une autre logique dans leur fondation que celle des crèches collectives). Les premières « professionnelles », directrices de l’enfance et nourrices – pas forcément qualifiés – sont là pour « garder » les enfants pendant que les parents travaillent (le décret de 1951 le rappelle) ; elles ne sont renforcées que tardivement par l’arrivée de personnels dédiés et qualifiés (diplôme de puéricultrice créé en 1947 dans la perspective de la lutte contre la mortalité infantile ; les puéricultrices n’investiront vraiment les crèches que dans les années 1960, elles ont « mieux à faire » à l’Hôpital où on attend leur expertise, et les EJE n’apparaissent qu’en 1973).

![]() En 1974 le nouveau décret14, sur les pouponnières, crèches consultation PMI, gouttes de lait ne change que peu les dispositions initiales sur les parents. Sont reprécisées les dispositions initiales pour la mise en œuvre des crèches, surtout dans son article 3, leur mission est définie : « les crèches ont pour objet de garder pendant la journée durant le travail de leur mère les enfants bien portants ayant moins de trois ans accomplis. Les enfants y reçoivent les soins nécessaires à leur développement physique et mental ».

En 1974 le nouveau décret14, sur les pouponnières, crèches consultation PMI, gouttes de lait ne change que peu les dispositions initiales sur les parents. Sont reprécisées les dispositions initiales pour la mise en œuvre des crèches, surtout dans son article 3, leur mission est définie : « les crèches ont pour objet de garder pendant la journée durant le travail de leur mère les enfants bien portants ayant moins de trois ans accomplis. Les enfants y reçoivent les soins nécessaires à leur développement physique et mental ».

![]() C’est la circulaire du 16 décembre 1975 15 qui supprime l’interdiction faite aux parents (circulaire de 1951) de circuler dans les locaux de la crèche, c’est un premier tournant, timide, pour une autre place des familles dans les modes d’accueil, alors que la révolution – le changement de paradigme16 – s’est déjà produit ailleurs, avec les « crèches sauvages » de la fin des années 60, un peu partout en France – et pas seulement dans les universités – jusqu’aux « crèches parallèles » des années 70 pour aboutir à leur reconnaissance comme crèches parentales au début des années 80. C’est évidemment le bouleversement des mœurs, culturel, social et politique, produit par le choc de mai 68 qui en est à l’origine.

C’est la circulaire du 16 décembre 1975 15 qui supprime l’interdiction faite aux parents (circulaire de 1951) de circuler dans les locaux de la crèche, c’est un premier tournant, timide, pour une autre place des familles dans les modes d’accueil, alors que la révolution – le changement de paradigme16 – s’est déjà produit ailleurs, avec les « crèches sauvages » de la fin des années 60, un peu partout en France – et pas seulement dans les universités – jusqu’aux « crèches parallèles » des années 70 pour aboutir à leur reconnaissance comme crèches parentales au début des années 80. C’est évidemment le bouleversement des mœurs, culturel, social et politique, produit par le choc de mai 68 qui en est à l’origine.

Des parents dans les crèches ? Des collectifs enfants-parents à la circulaire sur la participation et les conseils de crèche de juin 1983

- Les « crèches parentales » sont reconnues par la circulaire du 24 aout 1981. Cependant, rappelons que ce nom de « crèche parentale » est une appellation « administrative » et que ces « lieux de vie / collectifs d’éducation » (identifiés depuis le décret 200018 comme « établissements à gestion parentale ») se sont dénommés eux-mêmes dans les années 70 « collectifs enfants-parents » (CEP) fondant l’ACEP en 1980 19 afin de promouvoir leur reconnaissance et leur financement. Avec ces structures d’accueil atypiques surgies spontanément du mouvement politique et culturel français de la contre-culture, animées par l’esprit autogestionnaire on voit apparaître pour la première fois dans le paysage français, l’implication institutionnelle des familles dans l’éducation « publique » des jeunes enfants de 0 à 6 ans – et même au-delà, puisque naissent en même temps des écoles parallèles portées par des parents (par ex. Maison des enfants à Vincennes, etc.).

![]() Ce qui étend la possibilité de la participation des familles à la vie quotidienne de l’enfant dans TOUS les lieux d’accueil de jeunes enfants, c’est la circulaire du 30 juin 1983 : celle-ci permet VRAIMENT l’entrée des parents DANS l’espace de vie quotidienne des enfants en crèche (participation aux activités, vie quotidienne, expression collective, conseil de crèche20). C’est la fin d’un interdit qui remonte à plus de 100 ans – et l’un des changements structurels les plus importants induits par l’arrivée des crèches parentales. Malheureusement, 30 ans après sa promulgation, cette disposition innovante…reste encore très innovante ! Elle ne sera pas véritablement reprise dans le décret 2000 et les suivants (2007, 2010), et ce qu’elle prônait, n’existe plus que sous une forme on ne peut plus minimale, allégée ou édulcorée21. Cette résistance professionnelle et institutionnelle aux parents – toujours vive à l’éducation nationale – atteste de deux points : le premier c’est que les « crèches parentales » n’appartiennent PAS à la même histoire que les autres modes d’accueil, et que pour cette même raison la participation parentale ne prend vraiment tout son sens…qu’avec les crèches parentales. Ce qui signifie que la participation parentale dans les autres modes d’accueil de jeunes enfants doit vraiment faire l’objet d’un travail des équipes professionnelles sur le sens de celle-ci et de son intérêt pour les équipes et les enfants, elle ne va pas de soi : « on ne change pas la société par décret ». Les innovations sociales sont longues à entrer dans les mœurs, la question des normes se trouve ainsi posée et leur lente évolution ne peut se comprendre qu’avec cette donnée. À cette échelle on mesure mieux les résistances du secteur, particulièrement en 1986, lors du travail conduit par Solange PASSARIS comme conseillère technique où les EJE et les Puers ont fait front contre le projet prévu, celui-ci ne pouvant aboutir que 15 ans plus tard au fameux texte du 1er aout 2000 qui refonde le secteur sur des bases solides, les organisations professionnelles (FNEJE) trouveront ce décret encore trop « parental ». Enfin, sur la date exacte d’une possible participation des familles à la vie institutionnelle, il reste un doute sur l’antériorité d’une autorisation au travail parent-professionnel dans les crèches, car il semble qu’il y ait eu des « expérimentations » de conseils de crèche ou de réunions régulières parents-professionnels antérieures à la circulaire citée22.

Notons enfin que les dernières évolutions législatives n’apportent rien de nouveau sur ce terrain, le contexte restant plutôt marqué par une ambigüité importante dans le cadre d’un resserrement des financements qui voit la priorité donnée au développement du privé lucratif, du domicile (auxiliaires parentales), du gré-à-gré avec le 4ème enfant pour les assistantes maternelles et la promotion des micro-crèches d’Assistantes Maternelles.

Ce qui étend la possibilité de la participation des familles à la vie quotidienne de l’enfant dans TOUS les lieux d’accueil de jeunes enfants, c’est la circulaire du 30 juin 1983 : celle-ci permet VRAIMENT l’entrée des parents DANS l’espace de vie quotidienne des enfants en crèche (participation aux activités, vie quotidienne, expression collective, conseil de crèche20). C’est la fin d’un interdit qui remonte à plus de 100 ans – et l’un des changements structurels les plus importants induits par l’arrivée des crèches parentales. Malheureusement, 30 ans après sa promulgation, cette disposition innovante…reste encore très innovante ! Elle ne sera pas véritablement reprise dans le décret 2000 et les suivants (2007, 2010), et ce qu’elle prônait, n’existe plus que sous une forme on ne peut plus minimale, allégée ou édulcorée21. Cette résistance professionnelle et institutionnelle aux parents – toujours vive à l’éducation nationale – atteste de deux points : le premier c’est que les « crèches parentales » n’appartiennent PAS à la même histoire que les autres modes d’accueil, et que pour cette même raison la participation parentale ne prend vraiment tout son sens…qu’avec les crèches parentales. Ce qui signifie que la participation parentale dans les autres modes d’accueil de jeunes enfants doit vraiment faire l’objet d’un travail des équipes professionnelles sur le sens de celle-ci et de son intérêt pour les équipes et les enfants, elle ne va pas de soi : « on ne change pas la société par décret ». Les innovations sociales sont longues à entrer dans les mœurs, la question des normes se trouve ainsi posée et leur lente évolution ne peut se comprendre qu’avec cette donnée. À cette échelle on mesure mieux les résistances du secteur, particulièrement en 1986, lors du travail conduit par Solange PASSARIS comme conseillère technique où les EJE et les Puers ont fait front contre le projet prévu, celui-ci ne pouvant aboutir que 15 ans plus tard au fameux texte du 1er aout 2000 qui refonde le secteur sur des bases solides, les organisations professionnelles (FNEJE) trouveront ce décret encore trop « parental ». Enfin, sur la date exacte d’une possible participation des familles à la vie institutionnelle, il reste un doute sur l’antériorité d’une autorisation au travail parent-professionnel dans les crèches, car il semble qu’il y ait eu des « expérimentations » de conseils de crèche ou de réunions régulières parents-professionnels antérieures à la circulaire citée22.

Notons enfin que les dernières évolutions législatives n’apportent rien de nouveau sur ce terrain, le contexte restant plutôt marqué par une ambigüité importante dans le cadre d’un resserrement des financements qui voit la priorité donnée au développement du privé lucratif, du domicile (auxiliaires parentales), du gré-à-gré avec le 4ème enfant pour les assistantes maternelles et la promotion des micro-crèches d’Assistantes Maternelles.

2. La place des familles dans la « coéducation » : accueillir l’enfant et sa famille dans les modes d’accueil de jeunes enfants ? Faire une place aux parents et travailler avec eux ? Pourquoi la « coéducation » ? Double appartenance et triangulation. Quel intérêt à la participation parentale dans l’accueil collectif du jeune enfant ?

![]() En premier lieu, si je peux dire quelque chose sur le pourquoi de l’intérêt de cet accueil des familles et parler de la spécificité de leur place, en revanche ses modalités relèvent des projets locaux, il est difficile de généraliser ici. Simplement nous savons tous qu’il y a des « conditions nécessaires et préalables » à cette participation, qu’il faut beaucoup de bonne volonté et d’intelligence pour « collaborer » entre parents et professionnels parce que nous savons que travailler sous le regard de « l’autre » reste particulièrement délicat, fragilisant et compliqué…les logiques des acteurs pouvant engendrer de multiples tensions sur les moyens pour chacun d’aboutir – de son point de vue – à un projet partagé ou pour se doter d’un même sens commun. Nous pourrons dire que la première des conditions est une méta-condition : avoir intégré en soi la possibilité d’un « point de vue du collectif » 23.

En premier lieu, si je peux dire quelque chose sur le pourquoi de l’intérêt de cet accueil des familles et parler de la spécificité de leur place, en revanche ses modalités relèvent des projets locaux, il est difficile de généraliser ici. Simplement nous savons tous qu’il y a des « conditions nécessaires et préalables » à cette participation, qu’il faut beaucoup de bonne volonté et d’intelligence pour « collaborer » entre parents et professionnels parce que nous savons que travailler sous le regard de « l’autre » reste particulièrement délicat, fragilisant et compliqué…les logiques des acteurs pouvant engendrer de multiples tensions sur les moyens pour chacun d’aboutir – de son point de vue – à un projet partagé ou pour se doter d’un même sens commun. Nous pourrons dire que la première des conditions est une méta-condition : avoir intégré en soi la possibilité d’un « point de vue du collectif » 23.

![]() En second lieu, il est nécessaire d’intégrer cette question de la place des familles dans les crèches et de leur relation avec les professionnels et les institutions. Il faut prendre en compte cette « ambivalence historique » que nous avons décrite plus haut autour des parents (mis dehors puis retour au « dedans » via la participation, sans mettre non plus de côté ce qu’il en est des ambigüités d’un « projet coéducatif » porté par les institutions et les professionnels ou encore du « soutien à la parentalité ») pour laisser leur place aux familles. Un des EJE de ma connaissance qui exerce en crèche parentale avait pour pratique chaque année de dire aux parents nouveaux : « réunissez vous sans moi, adoptez votre propre projet et discutons ; si nous ne sommes pas d’accord, alors je partirais car ici c’est votre projet qui compte ! ». Il s’agit bien de ça dans les modes d’accueil : que les parents puissent exprimer leur propre vision collectivement et qu’ils puissent le négocier de la même manière avec les professionnels. Ce qui implique que puissent aussi être rendu accessibles aux équipes, les enjeux de culture, de modèles éducatifs, de diversité, de communauté, mais aussi et surtout des relations entre femmes autour de la mère et des enjeux de domination que ce soit culturellement (de diversité), socialement (de rapport de classes), ou dans les rapports de genre (homme-femme) ou de parentalité (homoparentalité). Une place pour les familles est à ce prix.

En second lieu, il est nécessaire d’intégrer cette question de la place des familles dans les crèches et de leur relation avec les professionnels et les institutions. Il faut prendre en compte cette « ambivalence historique » que nous avons décrite plus haut autour des parents (mis dehors puis retour au « dedans » via la participation, sans mettre non plus de côté ce qu’il en est des ambigüités d’un « projet coéducatif » porté par les institutions et les professionnels ou encore du « soutien à la parentalité ») pour laisser leur place aux familles. Un des EJE de ma connaissance qui exerce en crèche parentale avait pour pratique chaque année de dire aux parents nouveaux : « réunissez vous sans moi, adoptez votre propre projet et discutons ; si nous ne sommes pas d’accord, alors je partirais car ici c’est votre projet qui compte ! ». Il s’agit bien de ça dans les modes d’accueil : que les parents puissent exprimer leur propre vision collectivement et qu’ils puissent le négocier de la même manière avec les professionnels. Ce qui implique que puissent aussi être rendu accessibles aux équipes, les enjeux de culture, de modèles éducatifs, de diversité, de communauté, mais aussi et surtout des relations entre femmes autour de la mère et des enjeux de domination que ce soit culturellement (de diversité), socialement (de rapport de classes), ou dans les rapports de genre (homme-femme) ou de parentalité (homoparentalité). Une place pour les familles est à ce prix.

![]() Ce qui ne semble pas simple c’est qu’un risque nouveau apparaît dans cette rencontre parent-professionnel sur le terrain de vie quotidienne des enfants : celui de rendre « visible » ce qui auparavant pouvait rester « feutré » et pesait avant plus ou moins discrètement dans les « transitions journalières » maison-institution et dans les transmissions quotidiennes entre professionnels et familles (par exemple le message adressé par les professionnelles au père qui vient chercher son enfant le soir « vous direz à votre femme que… » chargé de nombreux sous-entendus à la fois sexiste et d’oppression intériorisée). Ici au quotidien, autour des enfants, ces « mondes cachés » vont trouver un autre terrain d’expression, les espaces auparavant séparés entre parents et professionnels se mêlent inextricablement sur le terrain de la vie institutionnelle des enfants et plus seulement le matin à l’accueil-séparation, le soir aux retrouvailles ou bien pendant le temps partagé (si les parents entrent dans l’espace institutionnel normalement dévolu aux professionnels avec les enfants). Pour le coup par exemple l’enjeu d’une rivalité éducative devient plus palpable, plus présent là où la représentation d’une bonne mère « à la maison » reste déterminante24, dans la culpabilité pour certaines femmes25, dans le reproche pour celles qui sont de l’autre côté et qui ont résolu (apparemment) ce « conflit » en en faisant un métier…

Dans cette problématique ainsi posée on peut bien sûr penser qu’il serait peut-être plus légitime que chacun reste à sa place ? Les parents dans la famille et les professionnels dans les institutions ? Car il y a bien des professionnel formés pour ça (s’occuper des enfants) ; et si les parents délèguent d’un côté, pourquoi leur faire une place de l’autre côté « dans » l’institution alors que justement ils délèguent cette tâche pour la journée ? Est-ce que plus de participation parentale ce serait moins de professionnalité, moins de qualité ? Est-ce que faire entrer les parents, c’est déqualifier les professionnels (comme on l’a déjà beaucoup entendu à propos des crèches parentales) ? Il y a des risques, cependant c’est aussi une chance que d’avoir l’occasion de dénouer dans cet espace les « impossibles » des projections mutuelles. Car l’intérêt de cette participation parentale dans l’accueil collectif du jeune enfant c’est de réaliser la possibilité d’une « coéducation », pas seulement en se tenant au fait coéducatif (la famille éduque, la société aussi), mais bien de mettre en œuvre celle-ci et de construire de nouvelles pratiques dans ce nouvel espace institutionnel qui s’ouvre. Il y a nécessité de « médiations », celles-ci apparaissant à deux niveaux qui permettent de dépasser les écueils de cette mise en œuvre :

Ce qui ne semble pas simple c’est qu’un risque nouveau apparaît dans cette rencontre parent-professionnel sur le terrain de vie quotidienne des enfants : celui de rendre « visible » ce qui auparavant pouvait rester « feutré » et pesait avant plus ou moins discrètement dans les « transitions journalières » maison-institution et dans les transmissions quotidiennes entre professionnels et familles (par exemple le message adressé par les professionnelles au père qui vient chercher son enfant le soir « vous direz à votre femme que… » chargé de nombreux sous-entendus à la fois sexiste et d’oppression intériorisée). Ici au quotidien, autour des enfants, ces « mondes cachés » vont trouver un autre terrain d’expression, les espaces auparavant séparés entre parents et professionnels se mêlent inextricablement sur le terrain de la vie institutionnelle des enfants et plus seulement le matin à l’accueil-séparation, le soir aux retrouvailles ou bien pendant le temps partagé (si les parents entrent dans l’espace institutionnel normalement dévolu aux professionnels avec les enfants). Pour le coup par exemple l’enjeu d’une rivalité éducative devient plus palpable, plus présent là où la représentation d’une bonne mère « à la maison » reste déterminante24, dans la culpabilité pour certaines femmes25, dans le reproche pour celles qui sont de l’autre côté et qui ont résolu (apparemment) ce « conflit » en en faisant un métier…

Dans cette problématique ainsi posée on peut bien sûr penser qu’il serait peut-être plus légitime que chacun reste à sa place ? Les parents dans la famille et les professionnels dans les institutions ? Car il y a bien des professionnel formés pour ça (s’occuper des enfants) ; et si les parents délèguent d’un côté, pourquoi leur faire une place de l’autre côté « dans » l’institution alors que justement ils délèguent cette tâche pour la journée ? Est-ce que plus de participation parentale ce serait moins de professionnalité, moins de qualité ? Est-ce que faire entrer les parents, c’est déqualifier les professionnels (comme on l’a déjà beaucoup entendu à propos des crèches parentales) ? Il y a des risques, cependant c’est aussi une chance que d’avoir l’occasion de dénouer dans cet espace les « impossibles » des projections mutuelles. Car l’intérêt de cette participation parentale dans l’accueil collectif du jeune enfant c’est de réaliser la possibilité d’une « coéducation », pas seulement en se tenant au fait coéducatif (la famille éduque, la société aussi), mais bien de mettre en œuvre celle-ci et de construire de nouvelles pratiques dans ce nouvel espace institutionnel qui s’ouvre. Il y a nécessité de « médiations », celles-ci apparaissant à deux niveaux qui permettent de dépasser les écueils de cette mise en œuvre :

![]() celui de la reconnaissance d’une « double appartenance » de l’enfant et la nécessité pour les « adultes » de la prendre en compte pour agir autrement en connaissance de cause ;

celui de la reconnaissance d’une « double appartenance » de l’enfant et la nécessité pour les « adultes » de la prendre en compte pour agir autrement en connaissance de cause ;

![]() celui de la nécessité institutionnelle de mettre en œuvre une « organisation instituante » qui s’appuie sur la « compétence collective des acteurs » autour des enfants !

celui de la nécessité institutionnelle de mettre en œuvre une « organisation instituante » qui s’appuie sur la « compétence collective des acteurs » autour des enfants !

Pourquoi la « co-éducation » ? L’enjeu d’une double appartenance de l’enfant comme médiation

![]() La situation de l’enfant et des modes d’accueil est bien connue, elle se présente comme suit : nous avons historiquement un enfant « assis » sur une frontière aux limites de deux mondes qui ne communiquent qu’autour des besoins de l’institution « professionnalisée » où l’enfant devient « passant » et passeur obligé entre les établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) et la Famille. L’enfant est « l’objet » de cette circulation et de la « transaction » entre professionnels et parents pour les nécessités d’un service au famille, garde et/ou éveil :

La situation de l’enfant et des modes d’accueil est bien connue, elle se présente comme suit : nous avons historiquement un enfant « assis » sur une frontière aux limites de deux mondes qui ne communiquent qu’autour des besoins de l’institution « professionnalisée » où l’enfant devient « passant » et passeur obligé entre les établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) et la Famille. L’enfant est « l’objet » de cette circulation et de la « transaction » entre professionnels et parents pour les nécessités d’un service au famille, garde et/ou éveil :

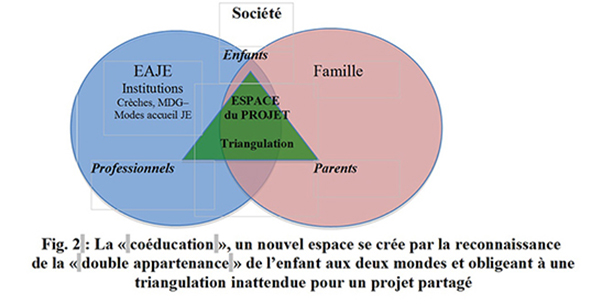

Avec l’idée de « coéducation 26 » notre « espace de référence » change, nous voyions apparaître à la fois un croisement des mondes distincts et joints par la nécessité, et l’apparition d’un espace de « l’entre-deux mondes », nouvel espace de travail pour un projet entre professionnels et familles autour de l’enfant. Il devient possible de promouvoir dans cet espace la reconnaissance réelle d’une double appartenance culturelle de l’enfant qui se concrétise par ce un nouvel espace comme « lieu-tiers », notre « entre-deux » mondes.

![]() C’est dans cette articulation des deux systèmes (autour de la question formulée par Boris Cyrulnick « À qui appartient l’enfant ? » dans la revue d’ethnopsychiatrie dirigée par Tobie Nathan) que l’on peut reconnaître cette double appartenance et fonder cet espace pour un projet partagé. Ici on peut commencer à réfléchir à l’intérêt de cette participation parentale dans le quotidien enfant-professionnel en institution. Car ce qui justifie cette « participation parentale » c’est la reconnaissance effective que l’enfant n’est pas seulement l’enfant d’une famille ou l’enfant de la société en tant que futur citoyen ou élève, mais bien un sujet aux prises avec « une double appartenance culturelle », sociale, politique, qu’il est un enfant « sujet et être de droit », et c’est à partir de cette reconnaissance que s’organise la triangulation enfant-parent-professionnel. Cette triangulation autour de l’enfant met en lien le niveau et les logiques institutionnelles (elles sont chacune « instituante » : ce sont les modèles et règles propres à chacun de ces systèmes) de ces deux institutions en interaction – car la famille est bien la première des institutions – d’un côté la sphère de la crèche et de l’autre celle de la famille. Avec ses acteurs principaux et leurs rôles dévolus : professionnels d’un côté parents de l’autre, ils concourent à l’élaboration d’un projet commun, « chacun à sa place et de sa place » pour le bien-être de l’enfant.

C’est dans cette articulation des deux systèmes (autour de la question formulée par Boris Cyrulnick « À qui appartient l’enfant ? » dans la revue d’ethnopsychiatrie dirigée par Tobie Nathan) que l’on peut reconnaître cette double appartenance et fonder cet espace pour un projet partagé. Ici on peut commencer à réfléchir à l’intérêt de cette participation parentale dans le quotidien enfant-professionnel en institution. Car ce qui justifie cette « participation parentale » c’est la reconnaissance effective que l’enfant n’est pas seulement l’enfant d’une famille ou l’enfant de la société en tant que futur citoyen ou élève, mais bien un sujet aux prises avec « une double appartenance culturelle », sociale, politique, qu’il est un enfant « sujet et être de droit », et c’est à partir de cette reconnaissance que s’organise la triangulation enfant-parent-professionnel. Cette triangulation autour de l’enfant met en lien le niveau et les logiques institutionnelles (elles sont chacune « instituante » : ce sont les modèles et règles propres à chacun de ces systèmes) de ces deux institutions en interaction – car la famille est bien la première des institutions – d’un côté la sphère de la crèche et de l’autre celle de la famille. Avec ses acteurs principaux et leurs rôles dévolus : professionnels d’un côté parents de l’autre, ils concourent à l’élaboration d’un projet commun, « chacun à sa place et de sa place » pour le bien-être de l’enfant.

![]() Ici c’est le projet commun qui est central, non pas l’enfant en tant que personne, plutôt en sa qualité de destinataire de l’action conjuguée des adultes (les parents étant les bénéficiaires du service). Il y a toute une négociation à inventer entre les socialisations primaire (la famille) et secondaire (l’institution), entre les besoins individuels de chaque enfant, son appartenance à un groupe, les valeurs, besoins et demandes des familles, valeurs, principes et projet, et le projet institutionnel et professionnel avec sa mission spécifique d’éveil et d’apprentissage de la vie en collectivité. Dans la reconnaissance de cette double appartenance de l’enfant, au système familial et système social-institutionnel, il faut repérer que nous passons d’un système dual ou plutôt clivé (sur lequel l’école par exemple est encore construit, l’éducation nationale ne connaissant pas d’enfant mais que des « élèves », principe d’égalité républicaine et de fait déni d’une reconnaissance de son appartenance familiale, pas question d’origine, d’histoire ou de culture) à la triangulation « enfant-parent-professionnel » dans un nouvel espace de médiation, lieu-tiers entre les deux sphères et qui donne lieu à de nouvelles possibilités de dialogues, les adultes cherchant à s’ajuster dans cet entre-deux au mieux pour l’enfant. D’une certaine manière, nous pourrions y voir une traduction réussie de la question de l’intérêt supérieur de l’enfant dont nous parle la convention internationale des droits de l’enfant…

L’espace où se met en œuvre la triangulation est l’espace du PROJET lui-même, dans cette double appartenance, où sont accueillis les différences de tous ; où toutes les diversités sont possibles et potentiellement à reconnaître et débattre, que ce soit au plan individuel, institutionnel, statutaire, de culture, de genre, etc., autrement dit un espace institutionnel, instituant, proprement politique, démocratique et dont les règles sont à inventer.

Ici c’est le projet commun qui est central, non pas l’enfant en tant que personne, plutôt en sa qualité de destinataire de l’action conjuguée des adultes (les parents étant les bénéficiaires du service). Il y a toute une négociation à inventer entre les socialisations primaire (la famille) et secondaire (l’institution), entre les besoins individuels de chaque enfant, son appartenance à un groupe, les valeurs, besoins et demandes des familles, valeurs, principes et projet, et le projet institutionnel et professionnel avec sa mission spécifique d’éveil et d’apprentissage de la vie en collectivité. Dans la reconnaissance de cette double appartenance de l’enfant, au système familial et système social-institutionnel, il faut repérer que nous passons d’un système dual ou plutôt clivé (sur lequel l’école par exemple est encore construit, l’éducation nationale ne connaissant pas d’enfant mais que des « élèves », principe d’égalité républicaine et de fait déni d’une reconnaissance de son appartenance familiale, pas question d’origine, d’histoire ou de culture) à la triangulation « enfant-parent-professionnel » dans un nouvel espace de médiation, lieu-tiers entre les deux sphères et qui donne lieu à de nouvelles possibilités de dialogues, les adultes cherchant à s’ajuster dans cet entre-deux au mieux pour l’enfant. D’une certaine manière, nous pourrions y voir une traduction réussie de la question de l’intérêt supérieur de l’enfant dont nous parle la convention internationale des droits de l’enfant…

L’espace où se met en œuvre la triangulation est l’espace du PROJET lui-même, dans cette double appartenance, où sont accueillis les différences de tous ; où toutes les diversités sont possibles et potentiellement à reconnaître et débattre, que ce soit au plan individuel, institutionnel, statutaire, de culture, de genre, etc., autrement dit un espace institutionnel, instituant, proprement politique, démocratique et dont les règles sont à inventer.

![]() Il est nécessaire ici de rappeler que la mission première des structures reste l’accueil de l’enfant, et accueillir c’est accepter de recevoir 27 , pour mettre en œuvre un projet de « co-éducation » autour de l’enfant : connaître ses habitudes de vie, l’enfant à la maison ; développer un projet pour l’enfant (les enfants en collectivité) c’est soutenir le potentiel d’éveil de l’enfant, son besoin d’interagir avec des pairs et d’autres adultes, d’utiliser la ressource éducative familiale, la finalité restant celle de la continuité éducative famille-institution (nous verrons plus loin ce qu’il en est du collectif d’enfant, car la question n’est pas, et ne doit pas rester « singulière » 28, individualisée et individualisante, à tout le moins disons que ce ne serait pas satisfaisant en mettant de côté le « collectif d’enfants ».

Il est nécessaire ici de rappeler que la mission première des structures reste l’accueil de l’enfant, et accueillir c’est accepter de recevoir 27 , pour mettre en œuvre un projet de « co-éducation » autour de l’enfant : connaître ses habitudes de vie, l’enfant à la maison ; développer un projet pour l’enfant (les enfants en collectivité) c’est soutenir le potentiel d’éveil de l’enfant, son besoin d’interagir avec des pairs et d’autres adultes, d’utiliser la ressource éducative familiale, la finalité restant celle de la continuité éducative famille-institution (nous verrons plus loin ce qu’il en est du collectif d’enfant, car la question n’est pas, et ne doit pas rester « singulière » 28, individualisée et individualisante, à tout le moins disons que ce ne serait pas satisfaisant en mettant de côté le « collectif d’enfants ».

Pourquoi la « coéducation » ? De la double appartenance de l’enfant à l’animation collective d’un projet comme seconde médiation

![]() Cette continuité éducative ne peut recouvrir qu’un seul sens de notre point de vue : l’enjeu y est de soutenir la responsabilité collective de l’éducation des jeunes enfants (parent-professionnel-institution) plutôt que celui d’un soutien à la fonction parentale. C’est penser que l’éducation d’un enfant n’est pas une affaire individuelle mais bien celui d’une communauté éducative29.

Cette continuité éducative ne peut recouvrir qu’un seul sens de notre point de vue : l’enjeu y est de soutenir la responsabilité collective de l’éducation des jeunes enfants (parent-professionnel-institution) plutôt que celui d’un soutien à la fonction parentale. C’est penser que l’éducation d’un enfant n’est pas une affaire individuelle mais bien celui d’une communauté éducative29.

De fait en France nous avons beaucoup de mal à penser le collectif – sauf de façon bruyante et « directe » dans la protestation et nous avons toujours beaucoup de résistances à concéder notre point de vue personnel à un collectif 30 quel qu’il soit dès lors que celui-ci n’est pas formellement institué par ses procédures (organisé par exemple comme un parti politique où la règle de soumission l’emporte sur les avis individuels) ; de même que dans la diversité, chère à l’ACEPP aujourd’hui, si nous travaillons à la reconnaissance de toutes les différences nous devons dans le même temps penser le collectif, et « ce qui fait communauté avec les communautés ».

Comment penser ce qui fait communauté et produire « du » collectif ?

![]() Entre l’individu et la société, le niveau des groupes est l’échelon où se constitue le premier niveau des communautés : produire du « collectif » devient possible si on reconnaît que c’est le quotidien partagé qui produit le projet vivant par la production commune des règles devant régir ce collectif : c’est ce qu’on nomme la logique instituante, en opposition aux règlements et lois « institués ». Ce sont ces normes qui permettent que le groupe se constitue une identité et une histoire, en instituant les moyens de réguler la communauté en fonction des évènements. C’est ce processus là qui est fondamental.

En sociologie, relativement aux normes, on pointe toujours le processus normatif dans son double mouvement : d’un côté « normativité-normalité » (édiction des normes par les lois, les règlements, les dispositions institutionnelles) et de l’autre la « normalisation » comme un processus « d’assimilation-accommodation »31 (si on peut dire), de ces normes. Il est trop peu fait mention du niveau médian entre l’individu et la société et de ce qui se passe très clairement au niveau des « collectifs ». Or le processus qui se joue dans les institutions et dans les groupes est bien celui de la production de règles par les acteurs eux-mêmes en tant que collectif, soit une « production de normes » en intra. Ainsi il faut pointer que dans les groupes, ce qui est porteur d’autonomisation et de reconnaissance pour les sujets c’est bien ce processus collectif de production de normes, c’est à dire la production collective des règles nécessaires à la vie collective au niveau local ou micro-local – (il suffit de penser aux républiques d’enfants où ce processus est systématiquement mise en œuvre depuis plus de 100 ans, que ce soit chez KORCZAK, MAKARENKO, ou Homer LANE avec son « Little Commonwealth » dès 1913, ou encore avec les pratiques toujours vivantes et actuelles d’un AS. NEIL à Summerhill au nom des « Children rules » et du « Self Government », ou bien dans le cadre des Conseils Freinet et les régulations de la pédagogie institutionnelle à l’école de La Neuville ou encore plus près de nous à la « Maison de Courcelles » (Haute-Marne) dans le cadre des loisirs enfants-familles32. Au passage nous pouvons et devons penser que ce processus est TOUJOURS sous la responsabilité des adultes, qu’il ne saurait en être autrement et que la fiction d’enfants ne vivant que pour eux-mêmes et dans la plus grande violence (comme dans le roman de W. GOLDING « Sa Majesté des mouches ») est justement…une fiction33. Il n’existe pas de communauté d’enfants sans adultes, ou alors ce sont les gangs d’enfants de Medellin en Colombie…nous sommes là dans la survie et la violence extrême et non dans les conditions mêmes de l’humanisation qui est le projet des républiques d’enfants.

Entre l’individu et la société, le niveau des groupes est l’échelon où se constitue le premier niveau des communautés : produire du « collectif » devient possible si on reconnaît que c’est le quotidien partagé qui produit le projet vivant par la production commune des règles devant régir ce collectif : c’est ce qu’on nomme la logique instituante, en opposition aux règlements et lois « institués ». Ce sont ces normes qui permettent que le groupe se constitue une identité et une histoire, en instituant les moyens de réguler la communauté en fonction des évènements. C’est ce processus là qui est fondamental.

En sociologie, relativement aux normes, on pointe toujours le processus normatif dans son double mouvement : d’un côté « normativité-normalité » (édiction des normes par les lois, les règlements, les dispositions institutionnelles) et de l’autre la « normalisation » comme un processus « d’assimilation-accommodation »31 (si on peut dire), de ces normes. Il est trop peu fait mention du niveau médian entre l’individu et la société et de ce qui se passe très clairement au niveau des « collectifs ». Or le processus qui se joue dans les institutions et dans les groupes est bien celui de la production de règles par les acteurs eux-mêmes en tant que collectif, soit une « production de normes » en intra. Ainsi il faut pointer que dans les groupes, ce qui est porteur d’autonomisation et de reconnaissance pour les sujets c’est bien ce processus collectif de production de normes, c’est à dire la production collective des règles nécessaires à la vie collective au niveau local ou micro-local – (il suffit de penser aux républiques d’enfants où ce processus est systématiquement mise en œuvre depuis plus de 100 ans, que ce soit chez KORCZAK, MAKARENKO, ou Homer LANE avec son « Little Commonwealth » dès 1913, ou encore avec les pratiques toujours vivantes et actuelles d’un AS. NEIL à Summerhill au nom des « Children rules » et du « Self Government », ou bien dans le cadre des Conseils Freinet et les régulations de la pédagogie institutionnelle à l’école de La Neuville ou encore plus près de nous à la « Maison de Courcelles » (Haute-Marne) dans le cadre des loisirs enfants-familles32. Au passage nous pouvons et devons penser que ce processus est TOUJOURS sous la responsabilité des adultes, qu’il ne saurait en être autrement et que la fiction d’enfants ne vivant que pour eux-mêmes et dans la plus grande violence (comme dans le roman de W. GOLDING « Sa Majesté des mouches ») est justement…une fiction33. Il n’existe pas de communauté d’enfants sans adultes, ou alors ce sont les gangs d’enfants de Medellin en Colombie…nous sommes là dans la survie et la violence extrême et non dans les conditions mêmes de l’humanisation qui est le projet des républiques d’enfants.

De l’Enfant, comme principe abstrait, aux enfants réels !

![]() Ici il nous faut avancer sur un point complémentaire en sortant de l’Enfant considéré comme une abstraction, un universel, et identifier qu’il s’agit bien d’enfants réels dans une collectivité que forme toute institution ; une communauté d’enfants et d’adultes avec eux ainsi que l’ont expérimenté et l’expérimentent encore les pédagogues cités plus haut. Il est vrai que la France est très attachée à la formule « droits de l’Homme », aujourd’hui cette formulation est de plus en plus contestée. Faire de l’Homme le représentant universel de l’Humanité devient difficile à tenir là où les droits humains sont de mises dans le monde anglo-saxon. Et l’Homme peut difficilement prétendre à parler au nom des femmes et des hommes sans entendre a minima la question de la domination patriarcale, qui n’est en rien une abstraction. Difficile de ne pas suivre les féministes sur ce point ! Du coup la même question se pose pour les droits de l’Enfant. Le même problème conduisant à universaliser abstraitement ce qu’il est des droits concrets DES enfants, nous faisant perdre de vue ce que sont les enfants dans un monde pensé par et pour les adultes, sans que jamais les premiers concernés ne soient consultés à un titre ou un autre…ou bien seulement à travers des fictions de conseils consultatifs d’enfants dans les villes !

Ici il nous faut avancer sur un point complémentaire en sortant de l’Enfant considéré comme une abstraction, un universel, et identifier qu’il s’agit bien d’enfants réels dans une collectivité que forme toute institution ; une communauté d’enfants et d’adultes avec eux ainsi que l’ont expérimenté et l’expérimentent encore les pédagogues cités plus haut. Il est vrai que la France est très attachée à la formule « droits de l’Homme », aujourd’hui cette formulation est de plus en plus contestée. Faire de l’Homme le représentant universel de l’Humanité devient difficile à tenir là où les droits humains sont de mises dans le monde anglo-saxon. Et l’Homme peut difficilement prétendre à parler au nom des femmes et des hommes sans entendre a minima la question de la domination patriarcale, qui n’est en rien une abstraction. Difficile de ne pas suivre les féministes sur ce point ! Du coup la même question se pose pour les droits de l’Enfant. Le même problème conduisant à universaliser abstraitement ce qu’il est des droits concrets DES enfants, nous faisant perdre de vue ce que sont les enfants dans un monde pensé par et pour les adultes, sans que jamais les premiers concernés ne soient consultés à un titre ou un autre…ou bien seulement à travers des fictions de conseils consultatifs d’enfants dans les villes !

Nous allons traiter ce point en plusieurs temps : le premier pour faire valoir l’action de l’enfant dans la triangulation comme acteur, et ensuite, prendre le parti de ne plus parler de l’Enfant mais des enfants afin de mettre en avant la nécessité institutionnelle de dispositifs d’expression et d’action dans les services accueillant des enfants...ce qui nous amènera dans un troisième temps à aborder autrement la question de la compétence collective en y incluant les enfants comme acteurs. Pour sortir de cette abstraction, nous allons devoir recourir à la convention des droits de l’Enfant (CIDE, Unicef). Parce que dans notre raisonnement, s’il y a triangulation alors il faut considérer ces enfants comme des acteurs de ce processus d’articulation. Ici la CIDE et les articles concernant les droits politiques nous sont bien utiles finalement pour nous dégager d’une idée « de l’intérêt supérieur de l’enfant » comme individu, avec ses droits de sujet pour aller y voir du côté des « droits collectifs » – certes ceux-ci ne sont pas nommés comme tel…et de quoi s’agit-il sinon ?

3. L’enfant acteur dans la triangulation et tiers dans l’institution : les droits de l’enfant. De l’individuel au collectif, les droits politiques des enfants dans la Convention Internationale des droits de l’enfant (CIDE)

Car dans ce processus de triangulation parent-professionnel autour de l’enfant ; les adultes n’apparaissent pas seuls responsables du processus ni n’en sont les seuls acteurs ; car l’enfant aussi lui aussi est agissant. Il active le dispositif dans une réponse à ses besoins34 (sécurité, séparation, autonomie, adaptation, socialisation, vie psychique affective et émotionnelle, diffusion d’informations vers l’un ou l’autre des acteurs…), au développement de son autonomie et de son propre potentiel (attachements aux pairs et à d’autres adultes que ses propres parents, interactions dans les jeux, transactions de nourritures, d’objets, livres, jouets, habits, tétines et doudous, transferts d’affects, histoires, conflits, enjeux…). L’enfant, en tant qu’acteur du processus de triangulation à son profit, a besoin que les adultes s’ajustent pour son mieux-être, s’obligeant à négocier les meilleurs réponses aux problèmes (propreté, endormissement, prise de risques, etc.) pour éviter le conflit stérile des modèles et du « qui a raison en dernier ressort » ; et il nous faut bien accepter que notre réussite parents et professionnels réunis dépend bien des conditions qu’on met en œuvre pour devenir compétent ensemble ... et développer par là même la compétence de l’enfant.

Les enfants, acteurs à part entière dans la triangulation, agissent aussi en tant que tiers dans l’institution, entre enfants et avec les adultes 35. Ils sont des acteurs du processus de leur propre socialisation secondaire, acteurs dans la rencontre et le dialogue entre familles et institutions, en jouant aussi leur propre rôle, leur propres échanges, pour peu qu’on leur en laisse la place et l’espace d’interaction. Allons plus loin, et prenons maintenant en compte ce que peut dire à ce sujet la CIDE. Il est intéressant de constater que la CIDE met en avant un ensemble de droits individuels, jusqu’à l’article 12 et à partir de celui-ci à propos de sa liberté d’opinion, puis 13 et 14 nous entrons dans des « droits politiques » (relatifs aux droits d’expression, de pensée, de conscience et de religion) avec l’article 15 sur la liberté d’association, les droits de l’enfant passent d’un droit individuel à un droit collectif !

Ce droit d’association des enfants36, et bien plus que les autres encore, ne revient-il pas de fait à leur reconnaître un « droit collectif », leur donnant la possibilité de se constituer en mouvement de pression dont l’action pourrait tout-à-fait légitimement s’exercer dans les institutions ? En France nous sommes particulièrement discrets sur la publicité concernant cet article qui leur donne pourtant une marge d’action particulièrement intéressante de notre point de vue. Cet article met aussi en avant la possibilité des Conseils d’enfants, d’enfants acteurs de leur socialisation, acteur dans la triangulation, …tel que le pratiquent déjà depuis de nombreuses années des pays comme le Danemark.

Il ne faudrait plus parler de l’enfant, mais DES enfants, en les identifiant comme un collectif qui aussi peut agir sur le monde, exigeant et revendiquant « institutionnellement » vers des adultes professionnels pour obtenir une meilleure réponse à leur propres besoins…comme cela se fait déjà dans les pays du Nord. Nous parlerons donc des enfants, comme nous parlons des professionnels ou des parents comme acteurs sociaux 37, c’est à dire comme des collectifs sociopolitiques. Il y a un projet à construire AVEC les enfants, et ce projet devient possible si on veut bien identifier ce qui le rend possible : une autre compétence, qui fait référence au contexte : celui de compétence collective.

Vers un Projet porté par une compétence collective

Pour pouvoir travailler ensemble, la seule question qui vaille est « de quoi avons-nous besoin pour nous occuper ensemble des enfants, entre parents et professionnels, chacun à sa place 38 et dans une complémentarité pour mettre en œuvre un projet commun pour le bien-être des enfants à la crèche ? ». Ce processus, qui fait tiers, médiation, entre les sujets, parents, professionnels, enfants est bien différent de celui de la normativité (imposition descendante/assimilation) et de la normalisation (adaptation à la norme/accommodation). C’est ce que produisent de mieux les collectifs…quand ils fonctionnent bien. Quand ils fonctionnement mal, cela devient des groupuscules, et l’exclusion-stigmatisation n’est jamais loin.

Avant d’approfondir ce point pour mettre en lumière la question de la compétence collective nécessaire à ce processus, il nous faut signaler qu’une des premières conditions à cette idée est le soutien aux professionnels, ce soutien est une des conditions de la réussite d’une telle collaboration pour la mise en place d’un processus collectif instituant. Car nous savons combien il est difficile que de travailler sous le regard des parents des enfants dont on s’occupe (demandez aux professionnels en crèche parentale39 ce qu’ils en pensent !). Remarquons aussi qu’au quotidien les professionnels dépendent des parents pour s’ajuster au mieux dans la réponse éducative aux enfants et pour s’inscrire dans une continuité éducative avec les valeurs familiales tout en se portant garants du projet collectif institutionnel. Cette continuité éducative est certes nécessaire au bon développement de l’enfant, entre l’intime familial des parents et la vie collective n’oublions pas que l’enjeu social de l’institution est celui d’une éducation collective – et pas celui d’une éducation individuelle dans un collectif (évidemment impossible à réaliser). Car il y a aussi des renoncements à construire avec les parents pour constituer un collectif d’enfants. La position des professionnels restent la plus inconfortable, la plus instable dans ce projet qui vise à collaborer avec les familles…sans omettre que les professionnels ne font que passer dans la vie de l’enfant, et qu’il y a quelque chose de cette « socialisation » de la famille dans l’espace institutionnel qui reste délicat à manier.

Une fois l’idée de la « coéducation » acceptée et comprise dans ses enjeux et ambigüités, il nous faut aller plus loin et tendre à la « coopération ».

4. De la « coéducation » à la coopération : passer de la « capacité comme potentiel » à la « compétence comme réalisation collective »

Aller plus loin dans la « coéducation » c’est mettre en œuvre une coopération parents-professionnels, mais pour cela seule la participation effective et active des familles dans le quotidien des institutions d’accueil le rend possible. Il faut avoir un espace à partager autour des enfants pour négocier et s’ajuster, pour mettre en œuvre la triangulation parents-enfants-professionnels. En tant que valeur c’est déjà beaucoup de reconnaître « chaque parent comme une ressource » il est nécessaire de considérer aussi « comme un ensemble » les compétences éducative des parents. C’est ce qui peut permettre de passer de la « co-éducation comme fait » à la « coopération comme pratique ». Là il s’agit bien de « faire communauté » c’est à dire d’agir collectivement autour DES ENFANTS.

L’enjeu principal de la COOPÉRATION c’est la compétence collective40. Qu’est ce que la compétence et pourquoi la distinguer de la capacité

Capacité et compétence : Compétences et capacités sont souvent pris pour synonymes, de plus dans la littérature il n’y a pas de consensus sur leurs définitions ou différences qui fasse unanimité entre les chercheurs. Pour notre propos nous les tiendrons pour complémentaires et nous proposerons une distinction pour éclairer notre proposition.

Actualité de la compétence comme propriété individuelle ?

La notion de compétence s’est trouvée chargée depuis les années 80 d’un contenu idéologique nouveau lié au monde du travail, à ses mutations et à notre « adaptabilité » aux changements dans un monde de crise, de précarisation du salariat (crise signifiant ici accroissement des inégalités et des profits pour une minorité, perte progressive des protections collectives, etc.). Le mot de compétence a envahi tous les domaines, jusqu’à recouvrir la notion de capacité. Il conserve une ambigüité importante, en formation par exemple, témoigner d’une compétence c’est « être capable de faire », les référentiels-métiers usant souvent de l’un pour l’autre ou conjuguant les deux ensemble. On peut dire que l’école certifiait alors avec des diplômes nationaux des capacités générales, évolutives et transférables, liés aux métiers. Ces capacités certifiées pouvaient être mises en œuvre en entreprise dans le cadre de poste de travail (on peut changer de poste ou d’entreprise dans le cadre d’un seul et même métier, l’entreprise prenant en charge l’adaptation au poste par exemple par la formation continue ou interne). Sur ce poste de travail, on met en œuvre des compétences en mobilisant les connaissances et capacités acquises.

Depuis les années 80/90, avec les évolutions du marché, la précarité grandissante, la compétence est devenue une composante de l’activité mise sous la responsabilité des salariés qui doivent toujours veiller à s’adapter pour rester « employables » – l’employabilité étant devenue dans les années 90 le mot d’ordre de toutes les politiques de l’emploi et l’insertion. Car les entreprises ne recherchent plus des hommes et des femmes ayant un métier mais des compétences de base, transversales, transférables, ajustables (créativité, adaptabilité mobilité, réactivité, disponibilité, communication, etc.), et il n’est plus du ressort de l’entreprise ou de la société de les garantir par un diplôme ou un certificat (encore que pas tout à fait quand même) et c’est au salarié de se faire « auto-entrepreneur », responsable et promoteur de sa propre force de travail dans un monde « ouvert » libéralisé où s’achètent des compétences interchangeables pour des missions toujours plus courtes. Plus de carrière mais des projets. Tout est devenu projet, même dans l’éducation, même pour les jeunes déscolarisés, en mission locale, ou pour les jeunes mères en centre maternel : le projet est devenue l’obsession d’une société…qui n’en pas plus d’autre que de répéter à l’infini le mantra de la croissance.

De la capacité à la compétence, comment s’y retrouver pour éclairer autrement notre propos ? Distinguer capacité et compétence.

Ici je vais distinguer la capacité de la compétence pour faire apparaître la dimension collective de l’activité. Rappelons que le débat entre capacité et compétence n’est pas tranché, que je n’ai pas la prétention de le faire, ici je tente de servir mon propos visant à donner une base solide à la collaboration parents-professionnels autour des jeunes enfants en accueil collectif.

Disons qu’aujourd’hui on parle plus de la compétence comme d’une performance ; elle donne lieu à une réalisation, elle est évaluable par la trace qu’elle laisse. La compétence est « effective », elle manifeste une « capacité » à faire, autrement dit la capacité est une aptitude41 qui se traduit en compétence se vérifiant dans et par des actes concrets, observables. Il y a au départ une capacité qui est une aptitude, un potentiel d’actions (une possibilité et une disponibilité). On reconnaît que cette « capacité à » doit pouvoir s’exprimer (se réaliser) dans un environnement donné qui permet sa transformation en compétence. C’est bien en contexte que ces capacités se traduisent dans des compétences, multiples variations de capacités « socles ». On comprend bien que cette compétence est aléatoire puisque dépendante du contexte de son expression – alors que la capacité ne l’est pas puisqu’elle est acquise. Ce qui nous renvoie tous à une expérience que nous avons pu avoir : certains environnements de travail sont porteurs et permettent de s’épanouir au travail (« bonne ambiance ») ou bien au contraire certains environnements empêchent l’expression de notre « potentiel » (complexité d’une activité ou dépendance aux autres collègues pour mener à bien la tâche). Quand une équipe est « mauvaise », on ne perd pas ses qualités propres, on ne peut simplement pas l’exprimer « dans ce contexte ». D’ailleurs si on retrouve une autre équipe, qui fait confiance a priori, vous allez retrouver le chemin de la « compétence ». Si vous avez eu des expériences difficile de travail d’équipe, vous avez peut-être douté de vous (surtout si on vous a dit ou fait croire que vous étiez incompétent). Dans certains contextes de travail cela conduit à la construction d’une mise en incompétence : un doute s’installe sur notre compétence, le regard des autres change, on se met à faire des erreurs qu’on ne ferait pas autrement, et voilà que la preuve est donnée par nous-mêmes de notre propre incompétence ! Jusqu’à ce que cela affecte notre capacité initiale (la croyance en nos connaissances) et notre capacité à faire est atteinte par la mise en défaut des compétences…Heureusement, il y a aussi un cercle vertueux de la compétence, qui porte le joli nom « d’effet Pygmalion » : croire aux compétences de l’autre…et le rendre magiquement compétent ! C’est en éducation le pari de l’éducabilité ! On croit à un potentiel, un devenir, pour le faire advenir…mais tout appartient à l’élève, seul véritable acteur de la transformation de son processus en interne, c’est lui qui fait le travail et non le maître qui en aide l’accouchement (maïeutique).

De la capacité à la compétence :

Certaines capacités sont acquises, elles sont personnelles : on apprend à lire, à écrire et à compter, ces capacités vont se traduire ensuite en une compétence en lecture (déchiffrer, comprendre, analyser, inventer un texte, raconter une histoire, etc.) ou à résoudre des problèmes en passant de l’arithmétique aux mathématiques, etc. Apprendre à lire, c’est acquérir la capacité de déchiffrer, cependant la compétence en lecture est plus complexe et devenir un « grand lecteur » plutôt qu’un « lisant », c’est autre chose ! La capacité est interne, et la compétence est sociale (être reconnu comme un « grand lecteur » ou aimer les livres, etc.) dans le sens où cette activité prend un sens socialement construit.

Les compétences sont elles seulement individuelles, comme les capacités ?

Si on prend l’exemple d’une équipe de foot (ou de crèche, c’est la même idée) : l’ensemble des joueurs ont des « capacités » techniques reconnues, dans le cadre d’un match ils mettent en œuvre des compétences (pour rester logique avec notre proposition) ; ainsi marquer un but est le résultat d’une compétence produite dans le jeu. Mais pourquoi y a-t-il des équipes rassemblant une « somme de compétences individuelles », des joueurs brillants et qu’on a le sentiment que « ça ne joue pas » ? (voir la catastrophe de la France piteusement éliminée en 2002 en Corée). Et inversement, une équipe d’Espagne dont le jeu est devenu essentiellement collectif (composée des meilleurs joueurs des deux meilleures équipes espagnols, le Barça et le Real Madrid) à qui on va reprocher de jouer à contre-courant de la tendance actuelle qui mise sur des talents individuels payés très chers, soutenus par toute une équipe pour les faire marquer (ce à quoi les Espagnols ont répondu « plutôt perdre que changer notre jeu »). Et les voilà qui gagnent à la suite l’Euro 2006, le mondial en 2008, et de nouveau l’Euro en 2010 ! (qu’en sera-t-il en 2014 ?). Que se passe-t-il quand la meilleure équipe du monde en 2002 revient bredouille sans aucun but marqué, jouant de manière exécrable, alors qu’ils étaient tous considérés hyper-compétents individuellement et éblouissants deux ans plus tôt ? Pourquoi échouent-ils ? Dans une actualité récente avec l’équipe nationale où le désastre continue (les Bleus en 2013 avec Deschamps), que nous dit le sélectionneur ? « Untel n’est pas le seul problème, j’ai 11 problèmes sur le terrain ! ». Sont-ils tous devenus incompétents collectivement, alors que chacun est compétent individuellement ? Si la capacité acquise est indéniable (ils savent tous bien jouer au foot), 11 joueurs capables ne font pas forcément une bonne équipe. Et il y a en 11 autres en face. Plus un arbitre. La réussite (l’habilité : marquer des buts) est bien le résultat d’une compétence collective. Car la question qui nous occupe est « quelle qualité de jeu collectif produit cette équipe ? ». Inversement on a bien vu que les mêmes conditions sont réunies pour l’Espagne avec un résultat éblouissant au point qu’on s’intéresse presque plus au jeu qu’au résultat ! Une équipe compétente « ensemble » est plus que la somme des compétences individuelles. Et cette compétence dépend du contexte.

Si la capacité est acquise, la compétence est aléatoire. On peut être bon dans son domaine et ne pas s’intégrer à une équipe de travail. Voire être mis en échec. C’est pareil pour l’éducation. On a une capacité acquise pour l’éducation (parent) mais on n’est pas forcément toujours compétent. Pour être compétent on a besoin des autres...et des enfants, qui sont le 3ème acteur dans la relation éducative (comme nous l’avons vu avec la triangulation). Et puis on peut être bon pour les plus petits et nuls pour les ados, excellent tout seul et mauvais en couple (ce ne sont pas les mêmes enjeux) ; en éducation, on peut « savoir faire » (avoir la capacité) et ne pas y arriver dans d’autres conditions, éducateur remarquable…pour les enfants des autres et pas pour les siens (voir Rousseau) ! Ou bien y arriver pour ses propres enfants quand ils sont petits et ne plus y arriver quand ils sont devenus grands. Ou encore y arriver comme parent d’un garçon et pas avec sa fille, pas avec le premier mais parfaitement avec le dernier (c’est aussi qu’on est plus tout à fait le même individu ou le même parent à 5 ou 6 ans d’écart). L’éducation c’est un processus collectif de production de compétences…et d’incompétences comme tout travail d’équipe et qu’on réussit mieux avec des partenaires de bonne volonté que de rester coincé seul sur ce qu’on a à faire.

Ainsi pour l’école, le travail avec la communauté éducative devrait-il mieux prendre en compte « les compétences des familles » à agir aussi dans le cadre scolaire. On sait depuis plus de trente ans avec les travaux en éducation familiale (JP. POURTOIS) que dans la lutte contre l’échec scolaire, on obtient de meilleurs résultats en travaillant avec la famille comme partenaire d’enseignement plutôt qu’en insistant sur le renforcement individuels des capacités scolaires des enfants (soutien individuel). C’est qu’il y a des contextes porteurs ! (pensons aux « cercles de qualité » mis en œuvre dans les entreprises dans les années 70/80) : conduire une tâche globale du début à la fin est producteur de compétences et de résultats plus élevés qu’en fractionnant ces mêmes tâches : c’est que le processus et les conditions de sa mise en œuvre sont déterminants pour réussir.

Nous dirons que la compétence est un jugement de valeur sur l’instant (une performance vérifiable et reproductible en situation) et qu’elle correspond à la mise en œuvre d’une capacité. Si la capacité reste individuelle (être capable de) la compétence recouvre forcément une dimension contextuelle…et qu’elle dépend aussi en partie des autres avec qui / pour qui / on exprime cette compétence. Ainsi être capable de bien jouer au foot, ou d’un instrument, ou encore être capable d’éduquer, c’est une capacité considérée comme une condition initiale qui nécessite un contexte et des partenaires pour s’actualiser et produire un résultat. La capacité est une aptitude acquise et intégrée et la compétence une capacité qui s’actualise en action. Et la compétence collective c’est passer de la « capacité comme potentiel » à la « compétence comme réalisation collective ».