RECONNAITRE ET ACCEPTER L’IMPUISSANCE EN SANTE PUBLIQUE. Michel BASS 27 octobre 2020

Comment interpréter le cafouillage et l’incertitude qui règnent au sujet du COVID ? Est-ce seulement lié à une connaissance scientifique insuffisante ? Ou peut-on aussi y voir une grande incompétence en matière de santé publique ? Et pas qu’une incompétence, mais aussi le résultat de remettre constamment et depuis longtemps au lendemain l’effort environnemental et de santé publique, comme le disent les signataires de l’article "faut-il boycotter le sucre pour avoir raison des nicotinoïdes"(Libération 27 octobre 2020,https://www.liberation.fr/debats/20...) ? Plus tard, toujours plus tard, ce n’est pas le moment...

Et maintenant, nous sommes confrontés à une épidémie, heureusement moins grave et moins durable que la crise écologique, mais dont les effets et peut-être aussi une partie des causes sont le reflet de notre incapacité à "agir" face à la crise écologique. On ne fait que colmater les brèches au fur et à mesure qu’elles se manifestent, sans prendre au sérieux le problème, sans aucune capacité à anticiper. A force de reculer devant les enjeux de santé publique de la crise écologique, nous sommes confrontés à une crise devant laquelle notre impuissance saute aux yeux. Mieux gérer ce genre de crise consiste d’abord et avant tout à prendre au sérieux l’action très en amont des problèmes, sans être centrés et obnubilés par le problème à résoudre immédiatement, résolution souvent très partielle ou impossible.

Pour mieux comprendre les impasses actuelles dans lesquelles la crise sanitaire nous a plongé, nous allons examiner la politique menée du pont de vue de quelques analyseurs de santé publique, développés depuis des années par l’AFRESC dans la perspective de l’économie sociale et solidaire que représente la santé communautaire.

Voilà les analyseurs que je vais développer et utiliser pour essayer d’y voir un peu plus clair dans ce qui nous arrive :

1- Le mode de définition des problèmes est-il rigoureux ?

2- Les finalités sont-elles claires et les objectifs énoncés en cohérence avec ces finalités ?

3- Quels sont les niveaux d’action des mesures prises et quelle est leur pertinence ?

4- Comment le public est-il pris en considération ?

Après avoir tenté d’analyser la crise du COVID à l’aide de ces 4 questions, nous serons en mesure de mieux comprendre pourquoi les réponses publiques apportées jusque là ne peuvent pas répondre valablement au problème, ce que sent bien, mais confusément, la plus grande partie de la population. Confronté à l’impuissance, ne vaut-il pas mieux la reconnaître et en tirer des conséquences pour le long terme ? Pour envisager d’autres modalités de gestion des problèmes dans un effort de santé publique écologique, c’est à dire prenant enfin à bras le corps ce qui fait et fera problème dans la santé et la société à force de continuer l’illimitation tant de la production de toxiques en tous genres, que de médecine toujours plus prométhéenne ?

I- Le mode de définition des problèmes est-il rigoureux ?

Traditionnellement, un problème de santé publique est un problème à traiter en priorité si

1- il est de grande ampleur (prévalence et incidence).

2- l’absence d’intervention est dommageable pour la population ou la société

3- le problème est grave (degré d’altération provisoire ou définitive de la santé des individus et de la population, et fonction de la population concernée)

4- il existe des solutions efficaces et adaptées (sans solution réelle, mieux vaut ne pas s’attaquer au problème, cela est contre-productif)

5- on a les moyens de notre intervention, y compris dans ses conséquences économiques

6- l’action est faisable et acceptable du point de vue culturel, éthique

Reprenons ces 6 points dans le cas du COVID.

1- L’ampleur : il ne fait pas de doute que le problème est de grande ampleur, au moins du point de vue de l’incidence (nombre de nouveaux cas), mais moins du point de vue de la prévalence (le stock de cas reste limité, parce que les gens ne sont malades et/ou contagieux que peu de temps, de l’ordre d’1 semaine). Donc beaucoup de nouveaux cas, mais peu de stock, à la différence par exemple de la tuberculose ou du cancer dont les traitements peuvent durer des années, avec des allers et retours à l’hôpital, y compris dans des services de réanimation. Comme nombre de maladies contagieuses, le COVID a une forte incidence, mais n’engendre pas de population à prendre durablement en charge. Il peut par contre empêcher de prendre en charge ces maladies durables par l’encombrement lié à la forte incidence. Ceci dit les chiffres d’incidence, et peut-être de mortalité de cette crise sont encore peu fiables, car encore trop des chiffres bruts, sans éléments de comparaison et d’analyse (que signifie 20 000 nouveaux cas de COVID : des tests positifs ? Des malades ? Des très malades ? Des contagieux ?). L’incidence doit être mieux qualifiée ; ni le nombre total de cas positifs ni leur variation d’un jour à l’autre ne nous dit rien de la dynamique épidémique. Une incidence forte pendant quelques semaines n’a rien à voir avec une incidence plus faible, mais longue.

2- L’absence d’intervention est-elle dommageable pour la population ? : il vaut mieux poser la question dans ce sens (et non donc l’intervention est-elle bénéfique) tant le caractère bénéfique des interventions est toujours défendu, car sinon comment les justifier ? Que se passerait-il sans intervention ? Il est probable que le nombre de décès serait élevé chez les personnes âgées et/ou vulnérables (ce sont bien souvent les mêmes), que les services d’urgence et de réanimation seraient débordés, mais aussi que l’économie serait moins profondément atteinte, que les jeunes et les catégories sociales les moins aisées auraient moins de souci à se faire. Quand on observe les inégalités sociales de santé (les classes les moins aisées vivent 7 ans de moins en général que les classes aisées) et que l’on met cela en balance avec la répartition des décès (médiane à 84 ans, espérance de vie à 80 ans), il semble que l’effort consenti par les classes les moins aisées profitent plus ... aux classes aisées ! Il faut ensuite examiner quel type d’intervention est possible, souhaitable et réalisable. Car toute intervention n’est pas bonne en soi. Il se peut que certaines interventions soient dommageables pour certaines populations et pas d’autres. Il s’agirait alors d’avoir des critères précis : type de population, type de dommage, inégalités produites, durabilité du dommage. Par exemple, il serait licite de comparer le dommage "surmortalité de personnes de plus de 84 ans" au dommage "chômage de masse, perte d’espérance pour toute une génération de jeunes", le dommage lié à l’arrêt de la prise en charge correcte de nombreux malades, ou même le dommage produit par la diminution des libertés publiques pour le long terme de la possibilité de démocratie. Tout cela ne va pas de soi, et mérite d’être débattu, ce qui n’a jamais été le cas des instances de décision (ou en tout cas ces instances se sont bien abstenues de nous en faire part). Des actions circonscrites aux personnes vulnérables auraient pu être plus pertinentes que des interventions visant à solutionner le problème.

3- La gravité : en santé publique, les critères de gravité sont la mortalité et les handicaps résiduels. En ce qui concerne le COVID, la mortalité est faible (une surmortalité de 10 à 20 000 personnes principalement très âgées soit 2 à 3 %). Les conséquences en termes de santé individuelle ou collective sont quasi nulles (convalescence longue, mais pas de handicap durable).

4- l’existence de solutions efficaces : à voir le rebond du nombre de cas après l’épidémie, et la panique qui nous prend, on ne peut pas dire que les solutions trouvées aient été efficaces. Ce furent des pis-allers, des sauve-qui-peut, mais pas des réponses pertinentes. Dire que sans ces solutions la situation aurait été nettement pire n’est qu’une rhétorique, un élément de langage. C’est un discours auto-justificateur. Non, ces réponses ne sont pas très efficaces et elles entraînent énormément d’effets pervers. Bien sûr, faute de mieux... Mais admettons que nous manquons tous de réponse pertinente face à cette épidémie, comme par rapport à presque toutes les épidémies. La preuve ? Nous attendons le vaccin comme le messie. D’ici là la circulation du virus va continuer, et nous ne faisons que la ralentir un peu. Pour quel objectif est-ce mieux de ralentir la circulation du virus ? Sûrement pas pour atténuer la gravité...

5- Les moyens de notre intervention ? : il semblerait que l’argent coule à flots. On peut soigner tout le monde, compenser la perte de salaire, compenser les faillites, etc. Mais cet argent n’existe pas. A un moment donné le principe de réalité fera à nouveau surface, et cela risque d’être une catastrophe pour beaucoup de monde, y compris dans nos capacités de prise en charge sanitaire des malades. Les moyens que nous nous donnons sont effrayants, d’autant qu’on aurait sans doute pu, avec plus de discernement, éviter d’avoir à les employer.

6- L’action est-elle faisable et acceptable ? : elle semble acceptée, du moins en surface. Le port du masque est visible. Mais la réalité de la protection est moins évidente : non pas que le masque ne soit pas efficace (il est très efficace si porté comme l’indiquent les normes). Les masques sont touchés, enlevés, remis. Ils sont mis à mauvais escient (dans la rue par exemple) provoquant une baisse de la vigilance à le porter là où ils seraient indispensables. De même le lavage des mains au gel hydro alcoolique : quelques gouttes dans les mains qu’on frotte rapidement et sans méthode pendant quelques secondes ne sert à rien ; il faut une quantité suffisante, et se frotter pendant au moins 15 secondes, en prenant soin de passer entre les doigts, au bout des doigts, dans le creux de la main, etc. Dit autrement, le mieux est l’ennemi du bien. La routine du port de masque (comme la routine du lavage des mains) conduit à une perte d’efficacité. Mais entendons nous bien : ce n’est pas la technique du masque ou du gel qui est inefficace en soi, mais son utilisation à grande échelle, dans un but pas très clair (qui protège qui ou quoi et pourquoi).

En résumant ces 6 points, constatons : le COVID a une certaine ampleur instantanée, mais peu d’ampleur sur le moyen long terme. Une absence d’intervention aurait sans doute eu des conséquences négatives pour une partie de la population, mais l’intervention a de nombreux effets délétères qui ne font que commencer. La gravité est toute relative (de l’ordre d’épidémies de grippe importantes) et les solutions à notre disposition sont peu efficaces. Les interventions réalisées ou projetées sont extrêmement coûteuses, et à la limite de l’acceptabilité. En tant que problème de santé, il ne méritait pas une telle attention (je ne dis pas qu’il ne méritait pas une attention, mais qu’il ne méritait pas un effondrement socio-économique de cette ampleur dont le résultat en matière de santé est plus que médiocre).

Il n’est pas étonnant que la confiance dans les pouvoirs publics soit aussi faible, et l’exaspération des gens en train de monter. Seule l’espérance d’une évolution spontanée favorable à court moyen terme évitera je l’espère une explosion sociale.

La manière donc dont ce problème a été envisagé n’est pas très cohérente avec ce premier analyseur : le problème est mal posé. Et tout le monde le ressent.

II- Les modalités d’élaboration des finalités et des objectifs de l’action et leurs conséquences

Nous le voyons clairement. L’élaboration des plans de "lutte" et de "guerre" est une affaire de quelques spécialistes et du gouvernement. Il n’y a pas de procédure d’élaboration plus collective, que ce soit avec les chercheurs, les médecins ou les élus nationaux comme locaux. Pour ne rien dire d’une consultation de la population pourtant prévue dans les textes avec des instances ad’hoc (comme la conférence nationale de santé, les conférences territoriales de santé). Au nom de la santé, au nom d’un intérêt supérieur mal délimité, au nom de l’urgence, des décisions tombent d’en haut, sont mises en place sans précaution ni études préalables (cela ne les empêche pas de critiquer certains médecins qui ont promu l’utilisation de médicaments de manière aussi peu précautionneuse), et s’imposent aux élus comme à la population. Mais à force de ne pas élaborer collectivement, de ne penser qu’en petit groupe, on finit par être auto référentiel : les chiffres, pourtant peu fiables, deviennent plus vrais que la réalité. Dans la population, l’épidémie reste largement bénigne et lointaine. Les chiffres disent le contraire. Qui a raison ? La population est ainsi considérée, comme toujours, comme ignorante, devant être éduquée ou rééduquée. Rien de bien neuf.

C’est ce qui nous amène à nous interroger sur les finalités et les objectifs qui sortent de ces comités restreints.

S’agit-il de protéger la population ? S’agit-il de protéger les hôpitaux ? Les services de réanimation ? Les personnes âgées ? L’économie ?

Distinguons alors 2 types de finalités : des finalités dont l’objet est l’amélioration de la situation d’une population d’une part, et d’autre part des finalités qui visent uniquement le développement des moyens. Je notais, dans une intervention au rectorat de Bordeaux en 2002 cette distinction de la manière suivante :

![]() La finalité publique d’un projet est externe à l’organisation, aux institutions qui le mettent en place. Le but est d’améliorer, grâce au service rendu à la population, une situation prévalant dans la population. L’action doit avoir un impact dans la population. Il ne s’agit en aucun cas d’assurer la survie d’un service ou la promotion d’un élu. Nous sommes dans une sorte de rationalité désintéressée de l’action. Le public en est le bénéficiaire dans la mesure où les problèmes qui l’affectent vont régresser grâce à l’action menée. A la différence d’une finalité interne où le but est de faire vivre et si possible croître la structure productrice du service. La satisfaction du client d’un tel service n’est donc pas le but. Le but réside dans le fait de légitimer l’organisation, et pour une entreprise privée de faire du profit. Bien entendu, la satisfaction du client est nécessaire à la légitimation du service. Mais ce n’est qu’un moyen. Rien de tel dans des organisations à finalité externe, dont l’action est positionnée relativement aux besoins du public, dont la satisfaction, ou l’amélioration de son état est attendue.

La finalité publique d’un projet est externe à l’organisation, aux institutions qui le mettent en place. Le but est d’améliorer, grâce au service rendu à la population, une situation prévalant dans la population. L’action doit avoir un impact dans la population. Il ne s’agit en aucun cas d’assurer la survie d’un service ou la promotion d’un élu. Nous sommes dans une sorte de rationalité désintéressée de l’action. Le public en est le bénéficiaire dans la mesure où les problèmes qui l’affectent vont régresser grâce à l’action menée. A la différence d’une finalité interne où le but est de faire vivre et si possible croître la structure productrice du service. La satisfaction du client d’un tel service n’est donc pas le but. Le but réside dans le fait de légitimer l’organisation, et pour une entreprise privée de faire du profit. Bien entendu, la satisfaction du client est nécessaire à la légitimation du service. Mais ce n’est qu’un moyen. Rien de tel dans des organisations à finalité externe, dont l’action est positionnée relativement aux besoins du public, dont la satisfaction, ou l’amélioration de son état est attendue.

En ce qui concerne la politique publique du COVID, la distinction finalité externe - finalité interne nous montre qu’une réelle finalité externe aurait consisté à se préoccuper de la santé de l’ensemble de la population, et non pas à se focaliser sur les décès d’une partie de cette population. Ne publiciser que le nombre de mort par COVID est une sorte de falsification de la réalité (cf.http://www.afresc.org/spip.php?arti...) occultant ce qu’il en est pour les autres pathologies et les autres populations et donc l’impact réel des mesures prises en termes de santé publique. C’est en se prévalant de cette finalité externe à l’organisation (politique, économique et médicale) que l’on a pu entendre dans la bouche de nos décideurs que "tout doit être fait quel qu’en soit le coût". Mais la réalité est autre : la politique mise en place le fut en raison de la saturation prévisible des services de réanimation. Il ne s’agit plus de la santé de la population, mais du risque de manquer de moyens. Pourquoi est-ce un problème ? Parce que la relation entre le manque supposé de moyens et la santé de la population n’est pas directe, pas simple. Il n’est pas a priori évident qu’il existe un lien entre manquer de place en réanimation et la santé de la population. Si ce genre de preuve existait, comment pourrait-on justifier que des actions visant à limiter les places en réanimation (comme les lits d’hôpitaux) aient été conduites depuis les réformes de l’hôpital des lois de 2004 et 2009, légitimées au nom de l’amélioration de la santé publique par la performance ? Peut-être cette politique hospitalière s’appuyait-elle sur d’autres constats aujourd’hui mis de côté comme le fait qu’il peut être risqué d’être hospitalisé en réanimation... Cette politique hospitalière de réduction des moyens nous a obligé à gérer la crise dans une finalité purement interne, dans une optique organisationnelle et gestionnaire : la seule solution pour gérer les hôpitaux en crise aiguë était d’essayer d’étaler l’épidémie dans le temps afin d’éviter les goulets d’étranglement. Et c’est devenu l’objectif principal des mesures de confinement. Cela ne changera pas grand chose au résultat final de santé publique : tous finiront pas être atteints, non plus en 1 seule vague, mais en 2 ou 3. Plane toujours dans les discours justificateurs la dimension de finalité externe (la santé des gens), mais les moyens deviennent des fins (préserver les services et les personnels), et ce genre de finalité liées aux moyens et cette inversion des fins et des moyens est un problème majeur de notre société managériale.

Autrement dit, la politique menée en matière de COVID souffre de défauts à plusieurs niveaux

![]() Elles ne sont pas issues d’une procédure d’écoute et de concertation, à défaut de coopération

Elles ne sont pas issues d’une procédure d’écoute et de concertation, à défaut de coopération

![]() Les finalités ne sont pas claires : sous couvert d’une finalité externe générale et généreuse (on va maîtriser l’épidémie au nom de la santé publique), on vise en fait des finalités internes (gérer le flux des urgences et de la réanimation, mais aussi gérer sa carrière politique pour ne pas être accusé de ne rien faire). Parce que l’objectif répond à une finalité interne, qu’on ne veut pas reconnaître (il s’agit plus d’un problème de gestion des ressources de santé que de santé de la population) nous sommes confrontés à une tentative un peu désespérée de maîtriser une épidémie qui nous déborde inéluctablement. Cela explique que l’on passe constamment d’une logique à l’autre, d’un objectif à l’autre. Franchement, s’il y avait eu 2 ou 3 fois plus de lits de réanimation (ou une "armée de lits de réserve"), aurions-nous réagi de cette manière à cette maladie ?

Les finalités ne sont pas claires : sous couvert d’une finalité externe générale et généreuse (on va maîtriser l’épidémie au nom de la santé publique), on vise en fait des finalités internes (gérer le flux des urgences et de la réanimation, mais aussi gérer sa carrière politique pour ne pas être accusé de ne rien faire). Parce que l’objectif répond à une finalité interne, qu’on ne veut pas reconnaître (il s’agit plus d’un problème de gestion des ressources de santé que de santé de la population) nous sommes confrontés à une tentative un peu désespérée de maîtriser une épidémie qui nous déborde inéluctablement. Cela explique que l’on passe constamment d’une logique à l’autre, d’un objectif à l’autre. Franchement, s’il y avait eu 2 ou 3 fois plus de lits de réanimation (ou une "armée de lits de réserve"), aurions-nous réagi de cette manière à cette maladie ?

![]() Cela conduit à ne pas savoir ce pourquoi on nous demande des efforts et pourquoi est mis à bas toute une partie de la vie sociale, culturelle et économique. Cette opacité est couplée à une certaine versatilité (les finalités changent d’un jour à l’autre : protéger les personnes âgées, les personnes vulnérables, les médecins, les infirmières, les services, la santé, la vie, etc.) en oubliant que tout n’est pas forcément compatible, et surtout efficace.

Cela conduit à ne pas savoir ce pourquoi on nous demande des efforts et pourquoi est mis à bas toute une partie de la vie sociale, culturelle et économique. Cette opacité est couplée à une certaine versatilité (les finalités changent d’un jour à l’autre : protéger les personnes âgées, les personnes vulnérables, les médecins, les infirmières, les services, la santé, la vie, etc.) en oubliant que tout n’est pas forcément compatible, et surtout efficace.

III- A quel niveau d’intervention l’action serait-elle la plus pertinente ?

Les mesures préconisées sont aussi peu claires que les finalités...

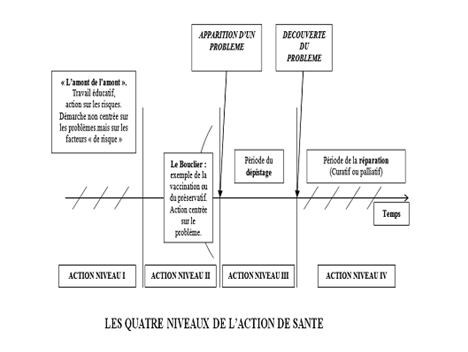

Traditionnellement, le discours de la santé publique découpe les niveaux d’intervention en 3 : prévention primaire, secondaire et tertiaire. Dans chacun de ces 3 niveaux, le but est de "lutter" contre un problème (politiques centrées sur les problèmes) soit en essayant de le traiter quand il existe, ou de réhabiliter les personnes ayant souffert de ce problème (niveau tertiaire, très en aval du problème), soit en essayant de le repérer pour le traiter plus précocement (dépistage, niveau secondaire), soit en essayant d’éviter son apparition (niveau primaire).

Mais 80 à 90 % des facteurs qui ont contribué à l’amélioration de la santé de l’homme ne relèvent pas de l’action sanitaire, et ne sont pas centrés sur des problèmes de santé. Je pense par exemple à l’impact du réfrigérateur sur nombre de problèmes graves (comme le cancer de l’estomac ou la malnutrition), ou à l’impact de l’adduction d’eau potable. A contrario, et comme le précisait l’auteur de l’article cité plus haut à propos des néonicotinoïdes, nombre de facteurs économico-écologiques ont des répercussions négatives sur la santé publique. C’est l’amélioration de ces facteurs très en amont qui sont à l’origine (pour plus de 80 %) de l’amélioration historique de la santé des populations, et pas seulement le système de santé. C’est par la prise en compte de ces facteurs très en amont, non centré sur les problèmes de santé que nous avons construit notre modèle d’intervention en 4 niveaux, le premier niveau étant certainement le plus "efficace" historiquement" mais le plus ignoré et délaissé des politiques de santé publique. Voici dans le schéma ci-dessous une représentation des 4 niveaux d’intervention en santé (et non plus trois comme dans la traditionnelle triade de la prévention) :

Le niveau I de notre schéma est le parent pauvre de nos politiques de santé, à l’image de la faible prise en considération de l’enjeu écologique. Sachant par exemple que 20000 personnes décèdent chaque année d’infections contractées pendant leur hospitalisation, l’effort pour résoudre ce problème est concentré sur de nécessaires mesures d’hygiène à l’hôpital (niveau secondaire, tertiaire et quaternaire). Mais la réflexion sur le rôle de l’hôpital dans la promotion de la santé n’est jamais menée. Comment pourrait-on réfléchir à l’hôpital dans une perspective d’action de niveau I ? L’hôpital est en effet ce lieu où l’on naît mais aussi où l’on meurt et envisager la question de l’hôpital sous l’angle de l’intervention primaire devrait à nous amener à comprendre les raisons de cette place de l’hôpital dans nos pratiques de santé. Pourquoi aller à l’hôpital ? Ne pourrait-on pas imaginer des alternatives en particulier pour les personnes les plus à risque, etc. ?

En ce qui concerne le COVID, nous constatons que les niveaux d’intervention sont fluctuants, mais jamais au niveau I (et imaginer quel pourrait être une intervention de ce niveau reste à faire). Les réponses proposées sont aux 3 autres niveaux, sans aucune constance : tantôt on propose le confinement, ou le couvre-feu et on espère le vaccin (niveau II) dans l’espoir d’enrayer l’épidémie. Mais cela ne marche pas très bien (et la vaccination ne sera peut-être pas au niveau d’efficacité espéré), alors on propose à d’autres moments le niveau III (en promouvant le test PCR) mais sans s’en donner vraiment les moyens (permettre à toute la population d’en bénéficier). Ce niveau III est d’ailleurs presque impossible à réaliser dans la mesure où le temps du dépistage dans une épidémie virale (forte incidence, faible prévalence) est très court, imposant de réitérer sans cesse le dépistage (on peut devenir positif chaque jour) contrairement au dépistage colorectal qui peut n’être réalisé que tous les 2 ans. Et il ne nous reste plus qu’à espérer avoir un niveau IV plus efficace (traitements). Pour le moment on n’en a pas trouvé, même si le remdesivir vient d’être approuvé par la FDA américaine alors qu’aucune étude n’a pu montrer son intérêt (sauf peut-être l’intérêt des actionnaires de GILEAD quand, à cette annonce, son action a progressé de 4 %). L’efficacité de la réanimation a aussi progressé, en faisant l’analyse critique de ce qu’il s’est passé au début de l’épidémie.

Mais admettons le. Aucun de ces niveaux (II, III, IV) ne s’est montré suffisamment efficace pour enrayer l’épidémie, ni ensemble, ni pris séparément. L’épidémie est en partie le résultat d’un monde dérégulé, devenu fou de par l’illimitation de sa production, illimitation dont nous sommes les victimes, comme nous le serons de plus en plus au fur et à mesure que la crise écologique va s’approfondir. Nous n’agissons, ou plutôt réagissons à cette épidémie qu’une fois au au pied du mur confronté aux fléaux devenus évidents. Tel le héros des patins d’argent nous ne faisons que colmater quelques brèches au fur et à mesure qu’on les découvre, sans jamais remettre à plat ce qui dysfonctionne si profondément. Le "monde d’après" n’est pas né, et cette épidémie n’aura pas fait bouger les lignes comme certains discours politiques ont osé le proclamer.

Bref, nous sommes IMPUISSANTS, et il va falloir le reconnaître, face à cette épidémie. Cette impuissance est le résultat de l’inefficacité des interventions aux niveaux II à IV (essayer de prévenir un problème déjà là). Seul le niveau IV (soins médicaux) garde un peu de légitimité morale (soigner les personnes malades). Mais les niveaux III, et surtout II étaient dépassés avant même le début de la pandémie, quand le virus circulait certainement déjà. Cependant nous feignions d’y croire. Notre médecine, dans sa marche triomphante vers le progrès qui allait régler tous les problèmes, a occulté la réalité de la santé publique, des inégalités de santé, des limites évidentes de son efficacité présente et à venir. Il n’est pas étonnant qu’un tel discours de toute-puissance et de performance soit pris pour argent comptant (cela a permis justement de compter l’argent, et la revendication d’efficacité s’est en partie retournée contre la médecine). La médecine, dans le même fantasme d’illimitation que le reste de économie, allait nous protéger ; rien ne pouvait nous arriver, rien n’était à questionner. Pour autant, il s’agirait de tirer quelques leçons de ces difficultés et prendre au sérieux ce niveau I pour devenir capables de nous attaquer avec détermination à la crise écologique et sanitaire. Cela n’aurait bien sûr pas d’effet immédiat sur la crise du COVID, je pense que les dés sont déjà jetés. Mais cela permettrait de mieux gérer les crises suivantes, voire d’en diminuer le nombre et l’intensité dans l’avenir, et au moins d’en diminuer les conséquences sociales et économiques. Juste comme s’occuper aujourd’hui du réchauffement climatique ne va pas éviter des dégâts qui sont déjà là, mais permettre de limiter à l’avenir le nombre de personnes en souffrant.

C’est en reconnaissant et en acceptant cette impuissance aujourd’hui que l’on pourra construire demain, sans se perdre dans les dédales de mesures mal conçues parce que mal pensées, en ayant enfin un discours de vérité. Cette épidémie, pas trop grave heureusement, on n’y peut plus grand chose. Limitons les dégâts en permettant aux gens de se soigner le mieux possible et mobilisons nos énergies pour préparer demain, un demain réellement autre. La gestion de cette crise aujourd’hui n’en prend pas le chemin, et l’idée du changement, du monde d’après, si elle a jamais existé dans la tête de nos gouvernants, est déjà une idée passée par pertes et profits. Pas de problème, on peut prolonger les autorisations pour les néonicotinoïdes dans une absence totale de préoccupation pour demain, et cela ressemble furieusement à la gestion de la crise sanitaire : faire semblant aujourd’hui, ne pas penser demain, ou plus exactement penser comme hier. "Plus tard, toujours plus tard, ce n’est pas le moment", pour l’instant on a de vrais problèmes urgents...

IV- Quelle prise en compte et prise en considération des besoins et des nécessités de la population par les décideurs publics ?

Ce mépris des enjeux, cet abandon de l’avenir au profit d’une piètre gestion de l’immédiateté cadre bien avec le le mépris à l’égard de la population, des usagers du service de santé qui n’ont jamais été consultés dans ces décisions inopérantes. La distance énorme entretenue entre la politique (imposée) et la population (soumise) a ruiné la légitimité et la confiance des gens envers cette politique et leurs auteurs. Cette distance créée entre politiques, experts et population est tout à fait symbolique des mesures qu’ils ont appelé "distanciation sociale". Créer un pouvoir distancié (une séparation disait l’anthropologue Pierre CLASTRES) correspond à ce que Jacques GODBOUT (le don, la dette et l’identité, le bord de l’eau 2013) appelle une "logique d’appareil". Les appareils, dit-il sont "des rassemblements d’acteurs sociaux organisés spécifiquement à des fins de régulation externe des publics (...) fondés sur une rupture entre producteur (ici les experts et les politiques) et usagers". Régulation externe des publics : il s’agit de cadrer leurs actes par des procédures, des doctrines, des mesures d’exception devenant règles. Cette régulation externe est une tentation permanente de tout pouvoir moderne (contrôler sa population). On le voit dans la gestion des entreprises comme des services publics dans lesquels la théorie managériale sert à exercer la domination tout en la dissimulant.

Prôner la distanciation sociale et politique comme mesure de santé publique est à l’image de cette modalité particulière du pouvoir "gestionnaire d’appareils" appelée gouvernance et dans laquelle la population est mise à distance comme "bénéficiaire" et non acteur de la politique menée, même si on recherche sa "participation". En fait, la participation demandée (dans une démarche culpabilisante et infantilisante de l’ensemble de la population) n’est qu’une tentative de réduire cette distance qu’experts et politiques ont créée eux-mêmes ("tout appareil consacre une part de son énergie à gérer ses rapports entre l’intérieur et l’extérieur parce que ces rapports sont en tension perpétuelle. La participation est un effort pour résoudre cette tension").

L’appel à la distanciation sociale est la formulation d’une sorte d’inconscient de cet appareil qui se tient à distance pour se préserver et exercer son pouvoir, alors que ce dont il est question d’un strict point de vue sanitaire n’aurait été que de maintenir une distanciation physique (1 à 2 mètres semblent suffire, ce qui ne nécessite en aucune façon d’empêcher les gens de se côtoyer sauf évidemment si on ne les considère pas suffisamment).

Dans cette crise, l’impuissance se conjugue à une sorte de délire de toute puissance, et la distanciation sociale est le reflet de la méfiance à l’égard de la population. Sans proximité et sans confiance, rien ne pourra être fait, et nous sommes condamnés à la répétition de telles crises, à l’enfoncement progressif dans la normalité de l’exception. Reconnaître l’impuissance, reformuler les finalités des actions à mener ensemble, prendre les populations en considération, ne pas falsifier les chiffres et ne pas prendre les chiffres pour la réalité, préparer l’avenir pour agir plus en amont, ne plus gérer au jour le jour du haut de son pouvoir, voilà ce qu’on pourrait attendre d’une vraie politique de santé publique.

"Les enjeux de la recherche en travail social, le nouveau livre collectif coordonné par Didier FAVRE, Marcel JAEGER et Emmanuel JOVELIN paru à l’Harmattan

"mort de la clinique", nouveau livre de Michel BASS

AFRESC : Textes des chercheurs de l’association

Bibliographie

Libre revue

Séminaire AFRESC 2007-2008 "quelle liberté de penser dans l’institution ?"