CONFIRMATION : L’EPIDEMIE EST TERMINEE. QUE PENSER MAINTENANT ? Michel BASS 01 et 28 juin 2020

NOUS SOMMES MAINTENANT EN SOUS MORTALITE :

Et voilà la fin de la courbe au 25 juin, histoire de confirmer mes affirmations d’il y a 1 mois

Comment l’expliquer, et comment en déduire de justes conduites sociales ?

1- UNE EPIDEMIE N’EST PAS UNE SIMPLE COLLECTION DE CAS

Nous entendons partout qu’il ne faut surtout pas relâcher les mesures barrières, au risque d’un rebond de l’épidémie.

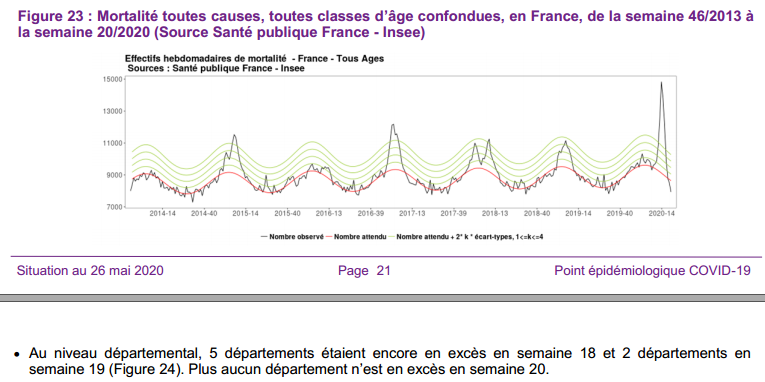

La mesure de la mortalité semaine après semaine et publiée par Santé Publique France est un bon reflet de la situation sanitaire et épidémique. Comme le dit l’épidémiologiste Thomas Mac Keown (in Santé et Société, les années 80, éditions Saint Martin, p.164) : "il y a peu de chances de se tromper sérieusement en employant la tendance de la mortalité comme moyen de juger de l’amélioration de la santé humaine". Même pour une maladie qui ne tue pas beaucoup (en pourcentage de la population atteinte), l’indicateur de mortalité est pertinent.

Avec l’épidémie de COVID, il a été constaté une surmortalité importante, au moins dans certaines régions, ayant des répercussions sur la courbe de mortalité générale : un pic de mortalité est apparu, a monté très haut et est vite redescendu pour actuellement se situer au dessous de la courbe de décès attendus pour la semaine considérée. Cette montée très rapide du nombre de décès (traduisant peu ou prou le nombre de cas et que d’aucun ont qualifié avec constance "d"exponentielle") SUIVIE d’une diminution toute aussi rapide caractérise le phénomène épidémique. Sauf à imaginer que le COVID n’était pas une épidémie, mais une maladie d’un nouveau genre, cette courbe en cloche était à attendre.

La même courbe montre, pour les années précédentes, d’autres courbes en cloche, pour la plupart d’intensité moindre que le COVID, mais également de durée plus longue, expliquant que le nombre de décès du COVID est comparable au nombre de décès des autres épidémies saisonnières (grippe le plus souvent). Comparable ne veut pas dire égal. Seul l’ordre de grandeur est comparable (entre 18 000 et 30 000 décès selon les cas).

Mais la simple comptabilité des décès, comme la presse nous en a abreuvé, n’est pas suffisante, sur un temps court, pour juger de l’atteinte d’une épidémie en terme de santé de la population. C’est la raison pour laquelle on ne peut parler que de "SUR-MORTALITE". Ainsi, l’impact réel du COVID ne sera connu qu’en fin d’année, quand on pourra comparer le nombre de décès de 2020 à celui de 2019. Cette remarque est d’autant plus évidente que la grande majorité des décès (> 92%) surviennent chez des personnes âgées (médiane 84 ans). Dans la mesure où un grand nombre de certificats de décès ont porté la "mention COVID" sans forcément de "preuve convaincante", la comptabilisation du nombre de décès est probablement excessive, et en tout cas plus systématique que lors d’épidémie de grippe, ce qui peut expliquer en partie la différence en termes de nombre de décès. La sous mortalité marquée depuis 2 semaines peut s’expliquer par un "rattrapage" : le COVID aurait accéléré de quelques semaines le décès d’un certain nombre de personnes âgées. "Preuve convaincante" signifie un vrai diagnostic médical et non une simple présupposition. Un diagnostic médical rigoureux exige la convergence de 3 facteurs : cliniques, biologiques et radiologiques. J’ai pu constater que des diagnostics rétrospectifs sont maintenant faits, analysant ex post des scanners thoraciques par exemple, ou des prélèvement sérologiques. Ces études sont intéressantes car elles montrent que le virus circulait probablement déjà bien avant le déclenchement de l’épidémie : à l’automne 2019 voire avant. Pour mémoire, dans son livre "aux origines du SIDA" écrit en 2011 mais seulement publié en traduction française en 2019 (au Seuil), l’infectiologue et épidémiologiste canadien Jacques PEPIN avance des preuves convaincantes que le VIH s’est transmis du chimpanzé à l’homme dès les années 1920 en Afrique centrale. C’est dans le cadre de contextes très particuliers que le virus HIV, qui circulait depuis des dizaines d’années est devenu épidémique : colonisation avec déplacements de populations dans des centres urbains, traitement de la trypanosomiase (maladie du sommeil) et de la syphilis par des injections (à base d’arsenic ou de mercure) à l’aide de seringue non stérilisées entre patients, "tourisme" sexuel en Haïti, et centre de plasmaphérèse en Haïti ne respectant pas les normes d’asepsie considérée aujourd’hui comme minimum. Tout cela pour dire que le virus du COVID a sans doute circulé beaucoup plus longtemps qu’on ne le croit (une étude équivalente à celle du Pr. PEPIN, concernant le COVID reste à faire) et expliquerait en partie qu’une proportion importante de la population n’ait été que peu voire pas malade par la rencontre avec le virus, sans oublier les possibles immunités croisées avec d’autres virus de la famille corona. Cela pourrait expliquer, en tout cas mieux que le confinement, la relativement faible extension de l’épidémie, et son hétérogénéité territoriale.

2- MIEUX ANALYSER LES PHENOMENES EPIDEMIQUES

L’approfondissement des considérations précédentes devrait nous faire comprendre à quel point les mesures prises étaient décalées de la réalité et, déclenchées par des personnes peu rigoureuses, n’ont pas seulement relativement peu contribué à la "maîtrise de l’épidémie" mais déclenché une crise économique et surtout sociale durable.

Encore aujourd’hui, nous n’avons aucune définition précise de la maladie tant sa nosographie est plurielle, surtout chez les personnes très âgées et porteuses de multiples pathologies, et prête à confusion (par exemple, il existe des pneumonies autres que le COVID, qui entraînent beaucoup de mortalité dans un tableau de détresse respiratoire). La seule certitude serait l’association de symptômes spécifiques (il y en a apparemment), de confirmation virologique et sérologique, ainsi que radiologique. C’est à dire non seulement une nosographie, mais également une nosologie et une étiologie. Il est évident par exemple que cet ensemble de preuves n’a pas été souvent réuni pour les personnes décédées en EHPAD.

La traque de "clusters" c’est à dire de cas groupés a montré ces dernières semaines son inutilité : les équipes de traqueurs constituées par l’assurance maladie n’ont pu que constater le très faible nombre de telles situations. C’est parce que l’on confond la circulation d’un virus et l’existence d’une épidémie. Si la circulation d’un virus est une condition nécessaire au développement d’une épidémie, ce n’est pas une condition suffisante. De nombreux virus et autres espèces pathogènes circulent en permanence dans les populations, entrainant des maladies plus ou moins graves chez les gens, de manière sporadiques ou endémiques (c’est à dire présentes en permanence, avec parfois des conséquences sérieuses en terme de santé publique comme le SIDA ou la tuberculose).

Une des explications au passage à la phase épidémique d’une infection virale est l’hypothèse quantitativiste, que développe le Pr. PEPIN : il faudrait à la fois que la quantité de virus transmis d’une personne à l’autre soit suffisante pour pouvoir infecter un nouvel hôte (dans le cas contraire l’hôte supprimerait le virus avant qu’il ne se développe) et que par extension, ces quantités suffisantes infectent suffisamment de nouveaux hôtes et ainsi de suite. Dans le cas d’une maladie virale, la quantité de virus présents dans les secrétions est maximale dans les jours suivant la contamination, puis décroit rapidement. C’est pourquoi on a estimé la mise à l’écart des personnes contaminées à 14 jours, ce qui était probablement très surestimé. La transmissibilité d’un virus n’est pas une constante durant toute la période de contagiosité. Le nombre de personnes pouvant ainsi être infectées par un porteur est plus faible que prévu. Dit autrement, le fameux R0 était faux. Tout le monde se pose aujourd’hui la question de l’emprise de M. FERGUSON de ’l’IMPERIAL COLLEGE OF LONDON dont les prévisions modélisées se sont révélées constamment fausses depuis 20 ans, mais auxquelles tous les politiques et nombre d’intellectuels on voulu croire. Outre la décroissance de la charge virale, un autre phénomène entre en ligne de compte : à partir d’un certain moment, les contaminations baissent par le seul fait qu’une personne contaminée va avoir plus de chances de rencontrer une personne immunocompétentes pour le virus, qu’une personne naïve (n’étant pas immunisée). Cela semble marginal pour le COVID, dont la période épidémique est en train de se terminer avec 10 à 20 % de personnes contaminées (sauf découvertes futures d’un virus circulant depuis longtemps). Le R0 était donc très inférieur à celui annoncé.

Bien plutôt faudrait-il reconsidérer la seule hypothèse quantitative car en effet, toutes les épidémies naissent, croissent et décroissent pour se terminer. Dans le cas du SIDA, Jacques PEPIN explique que " le VIH commet fréquemment de légères erreurs lors de sa réplication. Ces erreurs ou mutations sont le plus souvent des substitutions, c’est à dire que les deux copies comportent un nucléotide sur 10 000 qui diffère par rapport à l’original, un phénomène accentué par le niveau stupéfiant de production virale (jusqu’à 10 milliards de copies de virus sont produites par jour chez chaque personne contaminée)" (p.35). Cela représente 1000 variations du virus par jour et par personne contaminée. Plus un virus va se reproduire vite (et c’est le cas au moment de l’acmé de la maladie) et plus il va se transformer. Jacques PEPIN explique ainsi que les différents types et sous-types du virus n’ont pas forcément la même manière de se transmettre ou d’être contagieux ("le sous-type C produit une excrétion du virus dans le tractus génital des femmes atteintes plus élevé qu’avec les autres sous-types, ce qui implique une transmission particulièrement efficace de la femme à l’homme tandis qu’avec le sous-type C, le haut degré de virémie semble perdurer ce qui majore sa contagiosité"). Les différences observées entre Est et Ouest de la France, ou entre France et Allemagne pourraient tenir à des variations du virus lui-même mais aussi à des facteurs inconnus.

C’est ce que les épidémiologistes Dillon C.ADAM et Benjamin J.COWLING, exposent dans un article publié dans le New York Times le 02 juin 2020. Il constatent l’existence de "supertransmetteurs" et montrent que seuls 20% des contaminés contaminent 80 % des nouveaux cas, et les 10 % restant contaminant les 20% suivant. Ils ne s’expliquent pas cette particularité du coronavirus. Cela nous indique cependant que des modèles mathématiques fondés sur des régularités immuables sont à prendre de manière très précautionneuse.

D’autres hypothèses qualitatives sont à prendre en compte comme la plus ou moins grande capacité immunologique de chaque personne, conduisant certaines personnes à ne pas répliquer le virus, même en l’ayant absorbé. De la même façon, le fait que nombre d’épidémies soient saisonnières implique que des éléments environnementaux particuliers sont à l’origine des épidémies, comme la chaleur ou le froid, l’humidité ou la sécheresse, etc.

3- POURQUOI DES REPONSES PUBLIQUES SI ARCHAIQUES ?

Il est très difficile de connaître l’histoire naturelle d’une épidémie. Et chaque nouvelle épidémie nous effraie légitimement. Ce qui est plus contestable dans cette épisode est ce déni de reconnaître d’une part la nature épidémique du phénomène, et d’autre part, malgré les chiffres qui prouvent cette nature épidémique (croissance suivie de décroissance) la persistance à continuer de faire comme si nous avions évité une croissance infinie, que la décroissance n’était pas prévisible, et que enfin cette décroissance est entièrement due aux mesures barrières mises en place (confinement).

Soyons clair. Les mesures archaïques et drastiques de confinement n’avaient pas pour principal objet une maîtrise de l’épidémie, mais étaient une conséquence du désarroi et de l’effroi provoqué par le manque de masque et le débordement de services de santé exsangues. Mais de quoi aurait-on l’air si le simple port de masques dans les lieux ou l’on croise beaucoup de monde tout près suffisait à maîtriser une épidémie donnée pour gravissime ?

Bref, une épidémie, ce n’est pas juste une collection de cas. Les virus de toute nature circulent beaucoup sans forcément provoquer d’épidémie. L’existence de cas même groupés (les "clusters") n’est pas en soi alarmant. Il faut bien d’autres facteurs pour déclencher le phénomène. Et de nombreux autres facteurs vont permettre à l’épidémie de décroitre naturellement. Certaines maladies infectieuses se transforment en endémies, c’est à dire en maladies se propageant faiblement, mais constamment, comme la tuberculose, le paludisme. Notons toutefois que ces maladies sont plutôt des maladies transmissibles (par le moustique pour le paludisme, les rapports sexuels ou les seringues pour le SIDA) ou faiblement contagieuses (la tuberculose nécessite un contact prolongé). La courbe de l’épidémie de COVID montre clairement qu’il s’agissait bien d’une épidémie, dont la décroissance a été aussi rapide que la croissance. La transformation de cette épidémie en endémie, avec une persistance constance des cas est peu probable, d’une part car ce n’est déjà plus le cas, et d’autre par parce que cette maladie semble être de nature saisonnière. Bien évidemment, à l’image de la grippe, il pourrait bien y avoir une nouvelle épidémie l’hiver prochain, dans la mesure où le virus circule encore. Nul ne nous dit cependant que le virus qui circulera alors sera plus ou moins virulent que l’actuel. Malgré tout, on constate que les récurrences d’épidémies virales sont en général moins graves que les épisodes initiaux. Dans les nombreuses mutations, il y aurait une sélection des virus ne tuant pas leur hôte, condition première pour pouvoir continuer à se développer (un virus tuant tout le monde se tuerait aussi).

Mais d’autres facteurs plus politiques ont sans doute contribué à ce grand dérapage.

![]() l’importance démesurée de l’indicateur quantitatif "espérance de vie" comme indicateur de santé, conduisant, dans cette épidémie comme d’ailleurs en cancérologie, à privilégier la vie des personnes très âgées au détriment de leur souffrance et de la liberté du plus grand nombre. L’âge médian du décès est de 84 ans. L’espérance de vie des hommes est de 79 ans et celle des femmes de 84 ans (n’oublions pas que les hommes ont été plus atteints que les femmes). La préoccupation concernant la santé des vieux est nouvelle. Elle provient à mon avis de 2 facteurs simultanés : pour espérer continuer à voire augmenter l’espérance de vie, on ne peut plus trop compter sur la diminution de la mortalité infantile ou maternelle, tous 2 principaux facteurs de l’amélioration de l’espérance de vie depuis plus de 100 ans. Il s’agit donc de prolonger le plus possible la durée de vie des gens âgés, entrainant un focus important sur le traitement des maladies chroniques (qui ne sont bien souvent en fait que des facteurs de risque), et sur l’évolution de la gériatrie. Développée initialement comme une médecine plus lente et plus douce, elle évolue aujourd’hui vers une spécialité hospitalière avec son cortège de publications visant à légitimer des interventions médicales auprès des vieux, qui ont de moins en moins de possibilité d’y échapper, obligeant les gens à "laisser filer l’heure de (leur) mort et perdre le désir automnal de s’en aller" (I.ILLICH, "longévité posthume" in la perte des sens, FAYARD 2004 p.112).

l’importance démesurée de l’indicateur quantitatif "espérance de vie" comme indicateur de santé, conduisant, dans cette épidémie comme d’ailleurs en cancérologie, à privilégier la vie des personnes très âgées au détriment de leur souffrance et de la liberté du plus grand nombre. L’âge médian du décès est de 84 ans. L’espérance de vie des hommes est de 79 ans et celle des femmes de 84 ans (n’oublions pas que les hommes ont été plus atteints que les femmes). La préoccupation concernant la santé des vieux est nouvelle. Elle provient à mon avis de 2 facteurs simultanés : pour espérer continuer à voire augmenter l’espérance de vie, on ne peut plus trop compter sur la diminution de la mortalité infantile ou maternelle, tous 2 principaux facteurs de l’amélioration de l’espérance de vie depuis plus de 100 ans. Il s’agit donc de prolonger le plus possible la durée de vie des gens âgés, entrainant un focus important sur le traitement des maladies chroniques (qui ne sont bien souvent en fait que des facteurs de risque), et sur l’évolution de la gériatrie. Développée initialement comme une médecine plus lente et plus douce, elle évolue aujourd’hui vers une spécialité hospitalière avec son cortège de publications visant à légitimer des interventions médicales auprès des vieux, qui ont de moins en moins de possibilité d’y échapper, obligeant les gens à "laisser filer l’heure de (leur) mort et perdre le désir automnal de s’en aller" (I.ILLICH, "longévité posthume" in la perte des sens, FAYARD 2004 p.112).

![]() Un désir forcené de nier et de défier la mort. Le désir de prolonger la durée de la vie s’enracine maintenant dans un point de vue moral trouvant sa légitimation dans la "bio-éthique". La bioéthique "s’est propagée comme une épidémie, créant une apparence de choix moral dans un contexte intrinsèquement immoral. Ce contexte doit sa forme à l’extension de la médecine, de la conception au prélèvement d’organes. Dans ce nouveau champ d’action la médecine ne s’intéresse plus à la souffrance de la personne malade : l’objet des soins, c’est à présent une chose appelée vie humaine" (I.ILLICH, éthique médiale : un appel à déboulonner la bioéthique in Dans le miroir du passé, Descartes et Cie 1994, p.281). L’un des symptômes de cette "pensée bioéthique" à la place de la "pensée compassionnelle" trouve son illustration dans la crise du COVID : le "chef" du comité d’experts auprès du politique, le Pr. DELFRAISSY était le président du comité consultatif national d’éthique. On compte alors les morts, pas seulement en tant que quantité (qui ramenée à la mortalité habituelle prend tout à coup une dimension plus mesurée), mais en tant qu’enjeu éthique. On compte même les morts du COVID en EHPAD, comme si un sentiment était né pour faire comprendre qu’en définitive, on n’entrerait pas en EHPAD POUR mourir mais pour une "nouvelle tranche de vie". Mourir en EHPAD n’est pas un accident de parcours, mais la fin constante, dans une durée en moyenne courte (moins de 3 ans de durée moyenne de séjour), et avec un processus médicalisant la fin de vie, comme le fait remarquer ILLICH. Cette attention soudaine aux fins de vie à l’occasion du COVID est bien curieuse, permettant de justifier des mesures plutôt que de s’occuper vraiment de la souffrance des personnes (n’oublions pas à quel point le confinement pour ces personnes institutionnalisées a été parfois un calvaire).

Un désir forcené de nier et de défier la mort. Le désir de prolonger la durée de la vie s’enracine maintenant dans un point de vue moral trouvant sa légitimation dans la "bio-éthique". La bioéthique "s’est propagée comme une épidémie, créant une apparence de choix moral dans un contexte intrinsèquement immoral. Ce contexte doit sa forme à l’extension de la médecine, de la conception au prélèvement d’organes. Dans ce nouveau champ d’action la médecine ne s’intéresse plus à la souffrance de la personne malade : l’objet des soins, c’est à présent une chose appelée vie humaine" (I.ILLICH, éthique médiale : un appel à déboulonner la bioéthique in Dans le miroir du passé, Descartes et Cie 1994, p.281). L’un des symptômes de cette "pensée bioéthique" à la place de la "pensée compassionnelle" trouve son illustration dans la crise du COVID : le "chef" du comité d’experts auprès du politique, le Pr. DELFRAISSY était le président du comité consultatif national d’éthique. On compte alors les morts, pas seulement en tant que quantité (qui ramenée à la mortalité habituelle prend tout à coup une dimension plus mesurée), mais en tant qu’enjeu éthique. On compte même les morts du COVID en EHPAD, comme si un sentiment était né pour faire comprendre qu’en définitive, on n’entrerait pas en EHPAD POUR mourir mais pour une "nouvelle tranche de vie". Mourir en EHPAD n’est pas un accident de parcours, mais la fin constante, dans une durée en moyenne courte (moins de 3 ans de durée moyenne de séjour), et avec un processus médicalisant la fin de vie, comme le fait remarquer ILLICH. Cette attention soudaine aux fins de vie à l’occasion du COVID est bien curieuse, permettant de justifier des mesures plutôt que de s’occuper vraiment de la souffrance des personnes (n’oublions pas à quel point le confinement pour ces personnes institutionnalisées a été parfois un calvaire).

![]() La santé comme but a transformé le vieillissement en éventail de maladies chroniques à prendre en charge, considérant les pertes d’autonomie, les besoins d’aide comme des conséquences des pathologies, et pas seulement comme une évolution normale. On veut bien donner de l’aide, mais les gens doivent se soigner scrupuleusement pour éviter qu’ils ne finissent par coûter trop cher à la société. Médicaliser les EHPAD, c’est bien essayer de réduire le recours hospitalier, et donc les coûts (cela ne date pas d’hier... Cf. Chjristophe CAPUANO, que faire de nos vieux Les presses de SciencesPo, 2018). Mais c’est aussi considérer la mort comme une intruse invisible. De ce fait, la santé comme but nous a rendu dépendant de la médecine et du système hospitalier, qui doit maintenant répondre à tous les problèmes du vieillissement et de la conjuration de la mort. Plutôt que de reconsidérer cette problématique, on a préféré dire que l’on manquait de moyens (soins intensifs, réanimation) pour atteindre ce but de santé. Cette dépendance à la médecine se conjugue avec une dépendance à la médecine technique tant des soignants que de la population, qui nous a fait ressentir avec acuité le déficit (relatif et local) des réponses hospitalières. Cette dépendance à l’égard des médecins et des hôpitaux dénote "le manque de confiance à prendre soin les uns des autres" (David CAYLEY, sur le site de G. AGAMBEN). Mais aussi le manque total d’organisation et d’anticipation pour assurer un suivi médical, psychologique et social des personnes à domicile.

La santé comme but a transformé le vieillissement en éventail de maladies chroniques à prendre en charge, considérant les pertes d’autonomie, les besoins d’aide comme des conséquences des pathologies, et pas seulement comme une évolution normale. On veut bien donner de l’aide, mais les gens doivent se soigner scrupuleusement pour éviter qu’ils ne finissent par coûter trop cher à la société. Médicaliser les EHPAD, c’est bien essayer de réduire le recours hospitalier, et donc les coûts (cela ne date pas d’hier... Cf. Chjristophe CAPUANO, que faire de nos vieux Les presses de SciencesPo, 2018). Mais c’est aussi considérer la mort comme une intruse invisible. De ce fait, la santé comme but nous a rendu dépendant de la médecine et du système hospitalier, qui doit maintenant répondre à tous les problèmes du vieillissement et de la conjuration de la mort. Plutôt que de reconsidérer cette problématique, on a préféré dire que l’on manquait de moyens (soins intensifs, réanimation) pour atteindre ce but de santé. Cette dépendance à la médecine se conjugue avec une dépendance à la médecine technique tant des soignants que de la population, qui nous a fait ressentir avec acuité le déficit (relatif et local) des réponses hospitalières. Cette dépendance à l’égard des médecins et des hôpitaux dénote "le manque de confiance à prendre soin les uns des autres" (David CAYLEY, sur le site de G. AGAMBEN). Mais aussi le manque total d’organisation et d’anticipation pour assurer un suivi médical, psychologique et social des personnes à domicile.

- La consécration de la falsification de la réalité au nom du bien commun était évidente. Ne serait-ce que la diffusion journalière du nombre de décès et de personnes hospitalisées en réanimation. Falsification ne signifie pas "Fake News" mais présentation tronquée, sans analyse, de chiffres qui veulent justifier les mesures prises, ou confondre probabilité et prévision comme dans l’utilisation sans recul des données issues de modélisations mathématiques. On prend les résultats des modèles comme la prévision de ce qui va arriver mais aussi on oublie de vérifier sur quelles hypothèses ces modèles sont construits. Dans ce processus, 2 falsification successives sont à l’œuvre : prendre des données hypothétiques comme des données factuelles, et prendre les résultats des modélisations comme une prévision. Bien sûr on pourrait plaider l’erreur. Mais comment un comité d’experts, un directeur général de la santé pourraient-ils commettre de telles erreurs ? Bien plutôt faut-il affirmer qu’il s’agit d’un effort de falsification, qui même non pensé en tant que tel, traduit une volonté d’agir dans le sens souhaité pour d’autres raisons que la santé des gens. Ce "congédiement du réel au profit de sa représentation quantifiée, qui conduit à l’effondrement intellectuel" (Alain SUPIOT, la gouvernance par les nombres, FAYARD 2015) est à l’origine de la démarche de falsification : c’est bien l’idolâtrie des chiffres qui conduit à la falsification ; et quoi de plus antiscientifique que la falsification, cette manière amorphe et totalement a-critique de traiter et diffuser des données, exactement antithétique à la notion de falsification développée par le philosophe des sciences Karl POPPER ? Les chiffres devenant plus vrais que la réalité, c’est à la réalité de s’adapter aux chiffres, ce qui conduit à tenter de transformer la réalité pour légitimer les chiffres. Le confinement est typiquement une démarche de cet ordre : les chiffres falsifiés ont construit une réalité. Cette réalité virtuelle devait être combattue. Les mesures prises (confinement) ont créé une nouvelle réalité, celle-là objective, pour les gens, faisant de la réalité virtuelle des chiffres une réalité vécue par les gens. Mais cette réalité vécue est une sorte de double falsification : par la négation par les chiffres de la réalité épidémiologique, puis par la négation de l’effectivité vraie des mesures rendue possible par la création d’une réalité de vie terrifiante. A bien considérer cette problématique, nous nous apercevons qu’elle n’est pas nouvelle, et qu’elle structure depuis plusieurs décennies toute l’action publique (New Public Management) et l’action privée (management par objectifs). Quoi de plus faux que l’évaluation quantitative des hôpitaux et des établissements médicosociaux à regarder l’idée que la durée moyenne de séjour des patients dans un service pourrait être un critère de qualité des soins dispensés ? Ou que la quantité de liquide hydro-alcoolique consommée dans l’année puisse être un indice de la qualité (hygiénique) des soins ? Cette falsification de la réalité construit aussi une réalité objective pour les soignants et les malades. Réalité elle-même falsifiée puisque leur avis n’est quasiment pas requis pour connaître la réalité vécue des soins...

IL SERA TRES DIFFICILE D’ARRETER SIMPLEMENT LES MESURES PRISES

Très tôt, le discours martial du président de la république a coïncidé avec le vocabulaire courant de la médecine et de la santé publique. Malgré le déséquilibre flagrant entre les guerres gagnées et les guerres perdues dans le champ de la santé (on n’en a pas gagné beaucoup), nous sommes repartis en guerre contre un fléau réel transformé en ennemi virtuel. Dans ce processus, il ne s’agissait plus que de combattre, de lutter, d’éradiquer, de protéger les lignes arrières, de limiter la casse sur le front, de mobiliser tout le monde, de valoriser à l’extrême les valeureux combattants (qui ont été oubliés, bafoués dès que l’urgence fut passée). La peur provoquée par la réalité construite du confinement, la propagande comme moteur de la falsification, le rôle honteux, la compromission générale d’une presse totalement non distanciée et a-critique (sauf exceptions. Même un journal comme Le Monde a pu titrer chaque jour sur le nombre de morts), tout cela a conduit à la peur, la défiance généralisée (si les gens ont accepté le confinement, ils désapprouvent massivement l’action gouvernementale).

Le rapport est étroit avec la philosophie de l’assujettissement contenue dans le management dans lequel il s’agit de faire obéir les gens avec leur "consentement libre". Mais l’expérience tentée avec le confinement a permis d’aller encore plus loin, de mettre en œuvre à l’échelon de tout un pays, voire du monde entier, ce désir de maîtrise, d’ordre, d’obéissance. Si le management laisse encore un doute sur ses intentions (diriger, coordonner pour le bien de la production), nous avons passé un cap supplémentaire lourd de menaces pour l’avenir, pour les libertés. Il n’a plus fait aucun doute que le rapport entre la fin et les moyens ont été inversés, les moyens justifiant la fin. La santé, moyen de la vie bonne est devenue une fin en soi, justifiant d’y sacrifier notre liberté. La santé comme but a laissé la science médicale (ou plutôt l’expertise médicale) décider de l’exception (restreindre les libertés, appauvrir toute une nation), le politique se retrouvant "bras effecteur" de la politique décidée par l’expertise, confondant ainsi le politique avec la bureaucratie, ou plus exactement transformant la politique en une bureaucratie gestionnaire. Comme le dit Bernadette BENSAUDE-VINCENT, l’expertise à tous les étages ne pouvait faire autrement que de produire des réponses archaïques, d’un autre âge. Celles finalement si bien décrites et mises en perspective par CAMUS dans La Peste.

A certains moments, la falsification des données couplées à l’expertocratie a permis de bousculer jusqu’aux restrictions bioéthiques, ayant fait circuler des protocoles de soin palliatifs relevant de doctrines euthanasiantes, comme s’il avait fallu faire coller à la réalité aux chiffres falsifiés. Tuant des gens par des protocoles inadaptés, on pouvait améliorer le comptage des morts, dont la progression inéluctable rendait encore plus nécessaires les mesures prises.

Nous sommes donc dans une difficulté extrême : revenir en arrière supposerait de reconnaître non pas que l’on s’est trompé, mais la falsification elle-même, ce qui ne pourrait qu’accroitre encore la défiance. Accepter de revenir en arrière, ce serait abandonner une bioéthique "oxymoron" (ILLICH) au profit d’une culture saine du risque, d’une acceptation de la finitude, d’une limitation et non d’une illimitation, et donc de ré-inverser fins et moyens. Revenir en arrière ce serait pouvoir maintenant dire aux gens : vous n’avez pas plus de raison d’avoir peur que cela. Mais qui pourrait maintenant le dire ? Qui pourrait être entendu, dans le but que chacun se sente autorisé à vivre librement et ne prendre de précautions que lorsqu’elles sont réellement nécessaires ? Qui pourrait dire, en toute transparence et honnêteté intellectuelle où, quand et comment les précautions sont nécessaires ? Et pour finir, pourrait-on ne pas revenir à l’avant ? Et imaginer une vie possible non pas sans virus, mais sans risque écologique, sans menace, pour le coup réelle, pour nos petits enfants ? Faire repartir l’économie, sans penser que nous tenons, ou avons tenu (c’est déjà trop tard peut-être) un moment exceptionnel pour changer notre monde, nos modes de vie délétères ? Décidément, ce monde créé à partir de la falsification a d’autres finalités que ce virage écologique indispensable. Il a consacré la possibilité d’un assujettissement complet de la population laissant le champ libre au pouvoir total de l’argent.

C’est pourquoi la sortie des mesures va être très difficile. Pire, elle n’est peut-être pas souhaitée.